Видео и статьи о Владимире Наумовиче Ким (Ёнг Тхек)

1. Фильм о Ёнг Тхеке по случаю присуждения премии KBS -

https://www.youtube.com/watch?v=g9Et0UAnIUg

2. Остров Ким Ёнг Тхек: Размышления на кухне ч.1 -

https://www.youtube.com/watch?v=EHuaYe1-bQs

3. Остров Ким Ёнг Тхека Размышления на кухне ч.2 "О брате" -

https://www.youtube.com/watch?v=0hFcmcM5P3Y&t=452s

4. Статья Андрея Шегая о Владимире Наумовиче.

https://koryo-saram.ru/andrej-shegaj-vstrecha-s-pisatelem-kim-v-n-yong-thek/

Андрей Шегай. Встреча с писателем Ким В. Н. (Ёнг Тхек)

«Все, что мы потеряли вдали от Кореи за более 100 лет – родную речь, культуру – можно вернуть, но то, что мы приобрели на новой родине – язык соседнего государства, нравы — отнять нельзя. Это достояние корейцев СНГ, через лишения и страдания пронесших лучшие качества и умение жить с другими народами»…

Эти слова принадлежат писателю Владимиру Наумовичу Ким. И я абсолютно согласен с ними. Мы – корейцы СНГ, хоть и являемся частью нации, но в любом случае отличные от других. И в этом не наш недостаток, а наше достоинство.

Одно дело, когда ты читаешь книгу, совсем другое – когда общаешься в непосредственной обстановке с тем, кто эту книгу написал. И тут одно из двух: либо ты разочаровываешься, либо проникаешься неподдельным уважением. В моём случае было второе. Владимир Наумович, несмотря на свои 70, живой, энергичный, общительный, полный мыслей и идей, открытый человек.

Есть люди в жизни, которые некоторым образом меняют твоё видение и укрепляют то, во что ты веришь. Это бывает редко, но когда такое происходит, то это значит, что судьба послала тебе очередной раз подарочек. Его рассказы и жизненные, с острым юмором и словцом, наблюдения ещё более увлекательны, чем его произведения – точно можно заслушаться.

Владимир Наумович первым среди корейцев удостоен звания «Заслуженный журналист Узбекистана». Его перу принадлежат художественно-публицистическая повесть «Ушедшие вдаль», исторический роман «Кимы», сборник рассказов «Там, где плачет жаворонок», многие статьи и эссе.

Вы не знакомы с его произведениями? Обязательно прочитайте:

https://koryo-saram.ru/kim-v-n-yong-thek-roman-kimy-povest-ushedshie-vdal-i-drugie-proizvedeniya/

Иркутск, июль 2017г.

5. Интервью сайту "Vesti.uz" в начале 2016 г. по случаю 70-летнего юбилея

https://vesti.uz/vladimir-kim-luchshaya-nagrada-radost-ot-raboty/

Интервью с известным писателем и талантливым журналистом Владимиром Наумовичем Кимом было посвящено выходу его первого романа " Кимы". Передача вышла в эфир в 2003 году в передаче "Чинсэн" на канале "Узбекистан" Национальной Телерадиокомпании Узбекистана. Владимира Наумовича, замечательного писателя, профессионального журналиста и просто хорошего человека от всей души поздравляем с 75-летием!

The interview with the famous writer and talented journalist Vladimir Naumovich Kim was devoted to the release of his first novel "The Kims". The show aired in 2003, in the program "Chinsen" on the channel "Uzbekistan" of the National Television and Radio Company of Uzbekistan. Vladimir Naumovich, a wonderful writer, professional journalist and just a good man with all our heart, congratulations on his 75th birthday!

KoryoTV, 2021

ВЛАДИМИР КИМ: ЛУЧШАЯ НАГРАДА – РАДОСТЬ ОТ РАБОТЫ

Свое 70-летие отметил известный писатель и деятель культуры, заслуженный журналист Узбекистана Владимир Ким (литературный псевдоним Ёнг Тхек).

Владимир Наумович родился в столичном районе Куйлюк, но позже до 12 лет жил в Северной Корее, куда его увезли родители после освобождения страны от японского ига. Вернувшись на родину, в 15 лет пошел работать на стройку, учился в вечерней школе. Следующим этапом стала учеба в Ташкентском «политехе», служба в армии, после чего он круто перекроил свою жизнь, поступив на факультет журналистики ТашГУ.

За его плечами – работа корреспондентом в республиканских СМИ, а также — заведующим ташкентским филиалом межреспубликанской газеты на корейском языке «Ленин кичи». Владимир Наумович – первым среди корейцев республики удостоен звания «Заслуженный журналист Узбекистана». Сегодня его перу принадлежат изданные в республике художественно-публицистическая повесть «Ушедшие вдаль», исторический роман «Кимы», сборник рассказов «Там, где плачет жаворонок», многие статьи и эссе.

Размышляя в своих книгах о корейцах Узбекистана, о том, какими они стали за многие годы жизни за пределами исторической родины, писатель напишет: «Все, что мы потеряли вдали от Кореи за более 100 лет – родную речь, культуру – можно вернуть, но то, что мы приобрели на новой родине – язык соседнего государства, нравы — отнять нельзя. Это достояние корейцев СНГ, через лишения и страдания пронесших лучшие качества и умение жить с другими народами»…

Свою профессиональную деятельность труд Владимир Наумович успешно сочетал с педагогической – вел теорию и практику журналистики в Национальном университете Узбекистана, уроки корейского языка в университете имени Низами. Он – один из ветеранов корейского общественного движения, ему посчастливилось быть у истоков создания в конце 80-х годов первых корейских культурных центров. На собственные средства издал первые в Узбекистане русско-корейский разговорник, учебное пособие в двух частях, разговорник и песенник. Владимир Наумович является создателем и первым председателем Ассоциации преподавателей корейского языка. В настоящее время координирует работу литературного клуба при Ташкентском городском корейском культурном центре, привлекая его членов к участию в проведении различных сочинительских конкурсов, круглых столов и встреч с писателями из соседних республик, а также в подготовке материалов для третьей и четвертой книги «Наши герои», будучи редактором этих изданий.

О начале своего творческого пути Владимир Наумович поведал в отрывке новой главы автобиографической повести «Найти себя» (две предыдущие были опубликованы на сайте koryo-saram. ru). О своих достижениях и планах на будущее – в нашем блиц-интервью:

— С какими чувствами встретили свое 70-летие?

— Может, это начало последнего десятилетия и потому не случайно вспомнились строки поэта: «Время растяжимо, оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его».

В целом закончил вторую книгу романа «Кимы», на что понадобилось 12 лет. Взялся за третью, четко понимая, что такой «долгострой» уже невозможен.

— Какие свои достижения, а они, согласитесь, есть у каждого, вы считаете наиболее значимыми?

— То, что в 15 лет пошел работать на стройку, и через три года стал каменщиком 4-го – самого высшего разряда. То, что научился с увлечением складывать не только кирпичи, но и слова, сумел худо-бедно выучить корейский язык, короче, все то, чего хотел добиться и добивался.

— Согласны ли вы с известным изречением, что художник должен быть голодным?

— Мне нравится корейская поговорка: «Если ты в детстве не испытал трудностей, то их не купишь на за какое золото».

— Кто ваши учителя, чья поддержка в вашем профессиональном становлении оказалась для вас значимой или это исключительно ваша заслуга?

— Все, чьи произведения довелось читать, изучать, с кем довелось общаться, работать, спорить и даже враждовать. Они мои учителя и по сей день.

— Что вас вдохновляет и достойно ли, на ваш взгляд, оценены ваши произведения, ваша общественная работа?

— Самая высокая цена, которую я получил и получаю, что-то делая, это радость от самой работы, от сознания, что она сделана не из-под палки, а — от души. Насчет оценки же читателей скажу так: время — самый объективный оценщик содеянного. Подождем-с.

— С какими пожеланиями вы хотели бы обратиться к молодому поколению узбекских корейцев?

— Вобрать в себя лучшие черты корейцев вкупе со многими положительными качествами представителей всех национальностей мира, с которыми им доведется общаться. И тогда, может быть, им удастся избавиться от тех различных наследственных пороков и недостатков в характере, которые были порождены многовековой изолированностью корейской мононации…

Беседовала Надежда И (ЛИ).

На фото: заслуженный журналист Узбекистана Владимир Ким.

Фото Марка ЛИ.

6. Собрание сочинений КИМА Владимира Наумовича (Ёнг Тхека)

в Библиотеке коре сарам начинается с его рассказа "За озерными крабами". Другие его произведения ещё не оцифрованы и ждут своего часа.

Ёнг Тхек (Владимир Наумович) родился в 1946 году в местечке Куйлюк под Ташкентом.

В том же году был увезен родителями в Северную Корею, где прожил двенадцать лет.

В 1961 году стал работать на стройке, а в 1965-м призван в ряды Советской армии.

После увольнения в запас (1968) поступил в ТашГУ на факультет журналистики.

В 1969 г. - технический редактор газеты "Ташкентский университет". Через два года - сотрудник, ответсекретарь республиканской молодежной газеты "Комсомолец Узбекистана".

С 1979 г. - собкор, заевдующий Ташкентским корпунктом межреспубликанской газеты "Ленин кичи".

С 1998 года по 2008-й занимался рекламным бизнесом.

Заслуженный журналист Республики Узбекистан.

Автор книг "Ушедшие вдаль" (1997 г.), "Кимы" (2003г.), "Там, где плачет жаворонок" (2010 г.), "КИМЫ. Переселение. книга вторая" (2020 г.).

7. Владимр Ким (Ёнг Тхек). Корейские пословицы и поговорки

https://koryo-saram.ru/vladimir-kim-korejskie-poslovitsy-i-pogovorki/

Пару лет назад профессор кафедры корейского языка и литературы ТГПУ им. Низами Бронислав Ли предложил мне в качестве члена редакционной коллегии принять участие в создании учебника «Введение в практику межкультурной коммуникации». И подарил самую интересную часть издания – уточнение перевода пословиц и поговорок, а также их литературную обработку. Работа оказалась увлекательной и трудной, порой для меня просто не выполнимой. Потому что были такие изречения, которые мог бы понять только тот, кто вырос в Республике Корея. К счастью, в то время в Ташкенте находился в командировке профессор из сеульского колледжа Мёнджу – писатель Чве Гиль Сун, который и оказал мне неоценимую помощь. Учебник вышел, но пословицы и поговорки оказались разбросанными по разным главам. Недавно, роясь в компьютере, я наткнулся на свою часть работы, вспомнил, какое вдохновение и радость подарил мне своим общением южнокорейский писатель. Думаю и читателям сайта «Коре сарам» будет небезынтересно ознакомиться с популярными корейскими пословицами и поговорками.

8. Рассказ "За озерными крабами входит в состав сборника "Там, где плачет жаворонок", который посвящён памяти павших в Корейской войне. Автор посвятил рассказ своей "матери, родившей двенадцать детей для мирного труда, любви и счастья".

Предваряет сборник краткая аннотация:

Эту книгу, пронизанную болью за судьбу многострадального корейского народа, автор написал на основе личных впечатлений, а также размышлений о прошлом, настоящем и будущем своей исторической родины. Красной нитью проходит в ней мысль о том, что не могут братья по крови навсегда оставаться врагами, и что недалек тот день, когда в древнюю Страну утренней свежести придет долгожданное счастье мирного объединения.

Рассказ повествует о дружбе Ман Гира, от имени которого идет повествование, и Ин Соля - подростков, живущих в поселке в Северной Корее, где живут преподаватели и персонал военного училища. Действие происходит спустя два года после окончания Корейской войны, отголоски которой видны отовсюду: в окружающей обстановке, в быту, в поведении взрослых и занятиях детей. Рано повзрослевшие дети дружат, хотя часто соперничают, будь то в беге, в схватках на деревянных саблях или в соревновании, чей плевок будет дальше. Но они осознанно, по-настоящему ценят и дорожат отношениями, меж ними нет зависти и злости в ссорах, наоборот, они радуются и гордятся какими-то возможностями и личными качествами своего друга. Они, что называется лучшие и закадычные друзья, и на это не влияют ни то, что отец Ман Гира начальник отца его друга, и вообще, его родители успешны и благополучны, а отец Ин Соля инвалид, потерявший руку в войне.

В рассказе друзья собираются на ловлю озерных крабов...

Но, лучше если читатель сам прочитает этот мастерски написанный проникновенный рассказ, затрагивающий лучшие струны человеческой души.

Рассказ За озерными крабами

9. Статья Германа Кима: "Ким Владимир (Ёнг Тхек) и его роман "КИМЫ"

https://koryo-saram.ru/kim-vladimir-yong-thek-i-ego-roman-kimy/

10. Встреча с писателем Кимом В.Н. (Ёнг Тхеком)

https://koryo-saram.ru/vstrecha-s-pisatelem-kimom-v-n-yong-thekom/

11. Интервью Натальи Шек с писателем Кимом В.Н. о новой книге писателя КИМЫ (Переселение)

https://www.youtube.com/watch?v=XSyUjd4eWGI&feature=emb_logo

12 Фильм " Как молоды мы были" к 75 летнему юбилею - https://www.youtube.com/watch?v=S6ojE03Opuk

Очерк в газете Коре ильбо №25 за 2 июля 2021 г.

Коре ильбо, №25 за 2 июля 2021 г.

Владимир КИМ (Ёнг Тхек),

журналист, писатель

Ким Павел Наумович – мой старший брат

В своей книге «Ушедшие вдаль» я так описывал Куйлюк, где мне довелось родиться. «В 1937-м Куйлюк представлял собой небольшой кишлак под Ташкентом, немаловажной достопримечательностью которого был базар. Переселенцев велено было в город не пускать, вот и оседали они на Куйлюке. Постепенно местность эта стала ассоциироваться с корейцами. За Куйлюком долгое время держалась худая слава, где могут избить, ограбить, зарезать. «Ты, как куйлюкский хулиган», «хуже, чем куйлюкский мошенник» – такие эпитеты были в ходу у корейцев. Куйлюкский базар и сегодня известен как самый дешевый, а сам Куйлюк уже давно стал частью Ташкента: от центра города до него полчаса езды на автобусе. А ведь еще в начале века добраться из Ташкента до Куйлюка было целым путешествием, перебраться через речку Чирчик – событием.

Помню, в 60-х годах среди гастролирующих артистов цирка была такая реприза: встречаются два клоуна, один из них на ишаке. «Куда едешь?» – «На Куйлюк!» И смех в зале гарантирован. Почему смеялись – непонятно. Но в самом слове «куйлюк» заключено что-то веселое и задорное. Знаменитый куйлюкский базар – многих людей он, возможно, обманул, обокрал. Но и скольких вскормил, поднял на ноги. Мой университетский товарищ вырос на Куйлюке. Отца не помнит, мать всю жизнь торговала на базаре. Теперь Афанасий – кандидат наук, доцент вуза, и мальчишкой сияет, когда речь заходит о Куйлюке. И хотя живет на другом конце города, часто ездит сюда за покупками. Здесь на базаре корейцы впервые столкнулись с евреями, цыганами, которых никогда не видели на Дальнем Востоке. Двоюродный дядя рассказывал, как впервые был обманут евреем: «Все говорят – Куйлюк, Куйлюк. Дай, думаю, съезжу. Осенью, выручив деньги за «шалу», приехал наконец-то на знаменитый базар. Шум, гам, толчея. А я хотел купить биндяке (пиджак). Смотрю, сидят чернявые носатые мужчины и продают разное тряпье. Увидели меня и кричат – кореец, кореец, иди сюда, что тебе надо, все есть! Вот рубашка, вот пиджак, вот брюки. Но кого ни спросишь – какой размер? – никто не скажет – такой-то. Сразу – а какой тебе нужен? Не успеешь ответить, сразу – есть, конечно, есть! Тут же накинули на меня пиджак, обступили, все галдят – хорошо, как хорошо, прямо красавец. Чувствую, коротковата одежка, так они за полу дергают – где, где коротко? Словом, затуркали, затормошили, совсем очумел. Опомниться не успел, а биндяке уже у меня подмышкой, и толпа выносит меня с базара. Пришел домой – ахнул: здесь криво, там жмет. А куда пойдешь жаловаться – сам виноват. Красиво надували, спасибо за науку».

И здесь я должен сделать существенное уточнение. На Куйлюке дядя останавливался не где-нибудь, а именно в нашем доме, который был своего рода гостиницей для всех родственников, приезжавших на базар. А семья наша была в числе первых (если не самой первой), поселившаяся в этом знаменитом месте после переселения корейцев в 1937 году. Случилось это благодаря моему старшему брату Павлу.

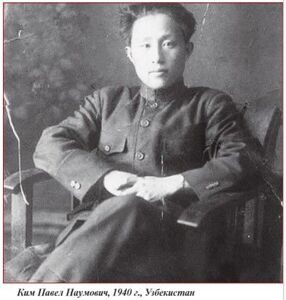

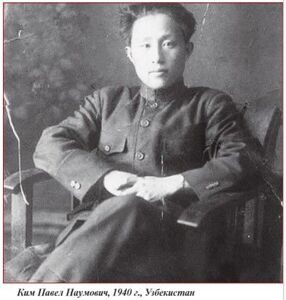

Считается, что в нашей семье было 12 детей, хотя я помню только семерых. Самый старший Павел был 1920 года рождения, я, последыш, родился спустя 26 лет. Так вот, в 1936 году Павел после окончания школы для поступления в вуз из сотен городов СССР выбрал почему-то именно Ташкент. И в 16-летнем возрасте он приезжает в этот среднеазиатский город, успешно сдает экзамены и становится первым корейцем-студентом этого педвуза. А через год всех корейцев переселяют из Дальнего Востока в Среднюю Азию. И тут происходит самое удивительное в хронике нашей семьи. Павел выезжает на станцию Арысь, где идет распределение эшелонов по республикам, находит нашу семью и привозит ее на Куйлюк, где родители покупают дом. Отец стал работать парикмахером, мать была отличной швеей, так что нужды не знали. В 1945 году Павла в составе группы советских корейцев отправляют в Северную Корею, только-только освобожденную Советской Армией от 36-летнего японского колониального ига. И отца «закрутило» – надо ехать на свою историческую родину. Через год с четырьмя несовершеннолетними детьми – старшему Илье было 16 лет, сестре Кате – 6, Игнату – 4 года и мне всего три месяца – трогается обратно в сторону Приморья, чтобы, перейдя пограничную реку Туманган, оказаться в провинции Хамген, откуда он был родом. Эту ситуацию я описал в книге «Там, где плачет жаворонок».

«Отцу тогда уже было за 50, матери – 46, на руках четверо детей, что двигало им – уму непостижимо. Ну, на что мог рассчитывать в разоренной стране пожилой человек, по тем меркам уже старик, без стоящей профессии, не говоря уже о материальном состоянии и образовании? Мать потом всю жизнь твердила, что этот шаг отца был самым неразумным. «А какие его поступки были просто неразумными?», – поинтересовался я как-то. В колхоз не хотел вступать. А когда все-таки заставили, пристроился на пасеку. Вроде в коллективе, но сам по себе. Опять же, обрадовался переселению, когда все печалились. В Узбекистане стал парикмахером – снова сам себе хозяин. Решил поехать в Корею, когда мало кто решался в его возрасте на такой шаг. И я понял, неразумность отца заключалась в желании жить своим умом и не зависеть от желания большинства.

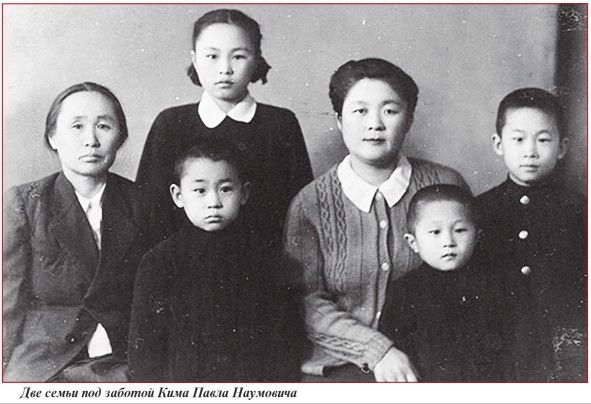

Что ж, это, наверное, не такая уж плохая черта. С годами я все лучше понимаю его и все больше благодарю за тот «самый неразумный шаг», который дал мне возможность в детстве подышать воздухом отчизны. Хотя сам отец всего через два года после переезда в свою родную провинцию Северный Хамген умер и наша семья, естественно, оказалась в бедственном положении. Помощь пришла со стороны старшего брата, который забрал нас к себе. Так я, обреченный тем же «самым неразумным шагом» отца, стать гражданином КНДР, оказался в числе привилегированных советских корейцев в Корее».

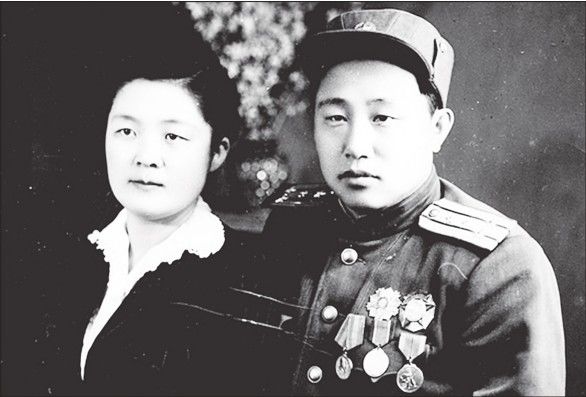

Таких, как мой отец, которому было уже за полста лет, и решившегося поехать на освобожденную родину предков, были единицы. Конечно, тут надо учесть, что патриотизм отца был сильно подогрет сыном, первым уехавшим в Корею. А чем руководствовался Павел, мы сегодня можем только догадываться. Брат родился и вырос при социалистическом строе, был пионером и комсомольцем, имел возможность, как и любой другой гражданин СССР, получить высшее образование. Правда, в силу обстоятельств его не брали на фронт во время войны и ему пришлось довольствоваться участием в трудовом фронте. Но когда объявили призыв добровольцев-переводчиков для контингента советских войск в Северной Корее, он шагнул в строй одним из первых. И уехал в Корею вместе с молодой женой. Можно смело утверждать, что именно советские корейцы-офицеры олицетворяли собой самый наглядный пример превосходства социалистического строя. Кем были родители этих посланцев СССР? Как правило, неграмотными нищими корейцами, двинувшими на российский Дальний Восток в поисках лучшей доли. И через каких-то полвека их дети вернулись, будучи в числе одной из самых образованных национальностей Советского Союза.

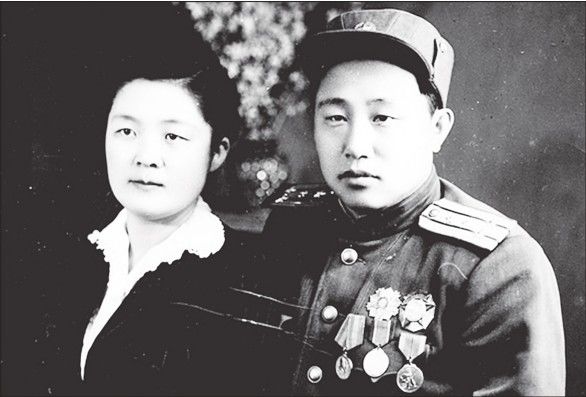

В 1948 году контингент советских войск покинул Северную Корею, на территории которой образовалась КНДР. Весь состав корейцев-переводчиков, за исключением, может, нескольких человек, остался на родине предков. Все быстро распределились по разным сферам, в силу образованности и профессиональных качеств они сразу продвинулись и заняли высокие посты. Брат мой участвовал в создании первого военного училища и стал заместителем начальника этого учебного заведения по политчасти. Когда он приезжал за нами после смерти отца, то на нем уже были полковничьи погоны. А ему было всего 28 лет.

Военное училище было создано в деревне Мангендэ, где родился Ким Ир Сен. Та пара лет, что довелось прожить в этой деревне, наверное, была самой счастливой в моем детстве. Война, три года не очень сытной эвакуационной жизни в китайском Харбине быстро выветрились из памяти. Зато как было весело проводить время с местными ребятами – ловить рыбу и печь ее на костре, ходить в леса за доради (съедобный корень) и далле (дикий лук), собирать каштаны и рвать унаби (сорт джиды). Брат по-прежнему был замполитом училища, звание его повысилось до бригадного генерала (В КНА офицеры с 4 большими звездами имели воинское звание старшего полковника или бригадного генерала. Генералы с 4 звездами являлись генералами армии (прим., Ким Г.Н.). За ним был закреплен трофейный американский джип, на котором он приезжал в Пхеньян, чтобы забрать на выходные меня и брата Игната из школы-интерната. Эта школа была русскоязычной и специально создана для детей советских корейцев. Сестра Катя предпочитала оставаться в городе, где у нее с подругами были свои интересы. Брат Илья перед самой войной окончил школу и был отправлен в Москву, где он, кстати, учился на одном курсе юрфака МГУ вместе с Михаилом Горбачевым.

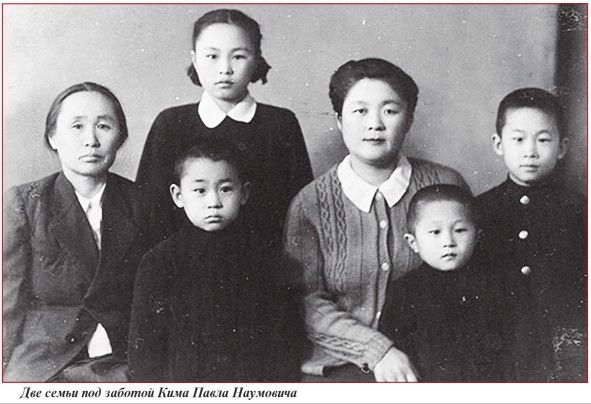

У брата с женой к тому времени появились свои дети – сын Юра и дочь Юля. Так что жили мы большой единой семьей из восьми человек. Но это длилось недолго, в 1954 году брата направили в Москву учиться в Академию имени Фрунзе. И он уехал вместе женой и детьми. Чрез год его вызвали в Корею и предложили оставить учебу и перейти на гражданскую должность.

Он отказался и вернулся в СССР. А мы – его мать, братишки и сестренка – остались на родине предков, поскольку отец в свое время успел принять гражданство КНДР. В 1955 году приехал брат Илья, стал работать в МИДе, ему дали комнату в городской квартире, куда переехала вся семья, кроме сестры.

Все познается и оценивается в сравнении. Соседи по городскому дому жили в большей нужде, чем мы, судя по питанию и одежде, хотя родители их зарабатывали, может, не меньше, чем мой брат. Относительное благополучие создавала мать: она дважды после войны ездила в Узбекистан. Целью поездки, как я догадался потом, было не только навестить замужних дочерей и родственников, но и привезти кое-какие дефицитные товары. В Северной Корее тогда ценились часы, радиоприемники, все, что было связано с фотографией – сами фотоаппараты, пленки, проявители и тому подобное.

Но поскольку я чаще вращался в обществе детей советских корейцев, то здесь происходило другое сравнение, которое было явно не в пользу нашей семьи. Потому что отцы моих друзей в подавляющем большинстве занимали высокие посты и, естественно, жили и питались несравненно лучше. Мне доводилось бывать в просторных домах одноклассников, чьи матери, как правило, интересовались, кто мои родители. И теряли интерес, узнав, что отца у меня нет. Я же друзей из этого круга никогда не приглашал к себе домой. Да и куда приглашать? В комнату, где мы ютились вчетвером – мать и три сына? В комнату, где не нашлось места даже сестре, уже взрослой девушке, которой, конечно же, был нужен свой угол.

В детстве такое обстоятельство ощущаешь особенно остро. И только с годами я понял, что оно есть не что иное, как дар судьбы. Если, конечно, верить корейской пословице, которая гласит, что «трудности, которых не испытал в детстве, не купишь потом ни за какое золото». Но до понимания этой мудрости было еще далеко.

Во второй половине 50-х годов в результате различных политических трений начался отток советских корейцев. Кто-то был репрессирован, кто-то принял корейское гражданство, чтобы навсегда остаться в КНДР, но большая часть посланцев возвращалась в СССР. В 58-м брата Илью направили работать в корейское посольство в Москву: он забрал мать и двоих братишек – меня и Игната. А сестра Катя отказалась ехать с нами: она в то время училась в Пхеньянском архитектурном институте и собиралась замуж за сокурсника из числа местных корейцев. Она осталась на родине предков.

В Москве мы прожили почти год, затем брата перевели в посольство КНДР в Болгарии. Он поехал туда с молодой женой, а нас отправил к старшему брату Павлу, который жил в Ташкенте, где обитало к тому времени уже немало тех, был в Северной Корее. По-разному складывалась жизнь у возвращенцев: после славной эпопеи и высоких должностей начинать заново, согласитесь, не всегда легко. Но все они с честью выдержали удары судьбы: я не слышал ни об одном, кто бы спился или просто опустил руки. Одни пошли учиться, другие нашли дело по душе. Брат мой стал слушателем республиканской партийной школы. Спустя лет двадцать, будучи уже журналистом, я как-то попал в это учебное заведение и на доске выпускников-отличников с гордостью узрел фотографию брата. А в каких условиях ему довелось учиться, я прекрасно знал – двухкомнатная квартира, где обитали восемь человек, и все жили на его более чем скромную стипендию.

Старший брат не был занудой и никогда не бубнил нравоучений. Но два у рока он мне преподал на всю жизнь. Однажды, когда я лазил в школьный сад, меня поймал сторож и потащил к родителям. По пути нам встретился брат, который, естественно, поинтересовался, в чем дело. Я уже было сник в ожидании справедливых упреков, как услышал:

– Отпусти его.

Сторож-татарин, здоровый, как дореволюционный портовый грузчик, не сразу понял, чего от него хотят. Он дважды повторил:

– Он вориска. Его надо наказай.

– А ты сама мала-мала не был? – вспыхнул брат. – У тебя бола («бола» по-узбекски «мальчик») нету? Он сада не лазай?

Вопросы сыпались с такой нарастающей яростью, что сторож, расправивший было плечи, стушевался. И счел благоразумным отпустить меня и ретироваться, хотя был на целую голову выше соперника и весил раза в полтора больше. После этого случая я всегда думал, что брат на корейской войне, скорее всего, не пасовал перед врагом и, хотя называл ее дурацкой, воинский долг свой выполнял с честью.

А второй урок я получил, когда уже работал в республиканской прессе. До этого я не встречался с журналистами-корейцами и потому был очень рад познакомиться с одним из них. Коллега был старше меня лет на десять, работал в различных областных газетах. Пригласил его в гости, ужинали вместе с братом. Слово за слово и выяснилось, что сокурсник этого журналиста – их общий знакомый. «Недавно защитил кандидатскую», – сообщил брат. «Этот дурак! – воскликнул мой коллега.

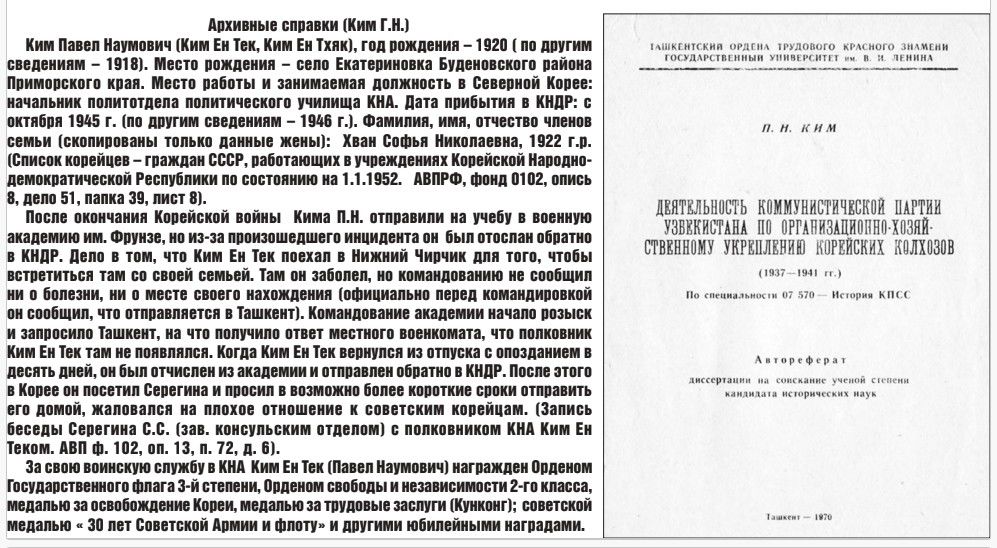

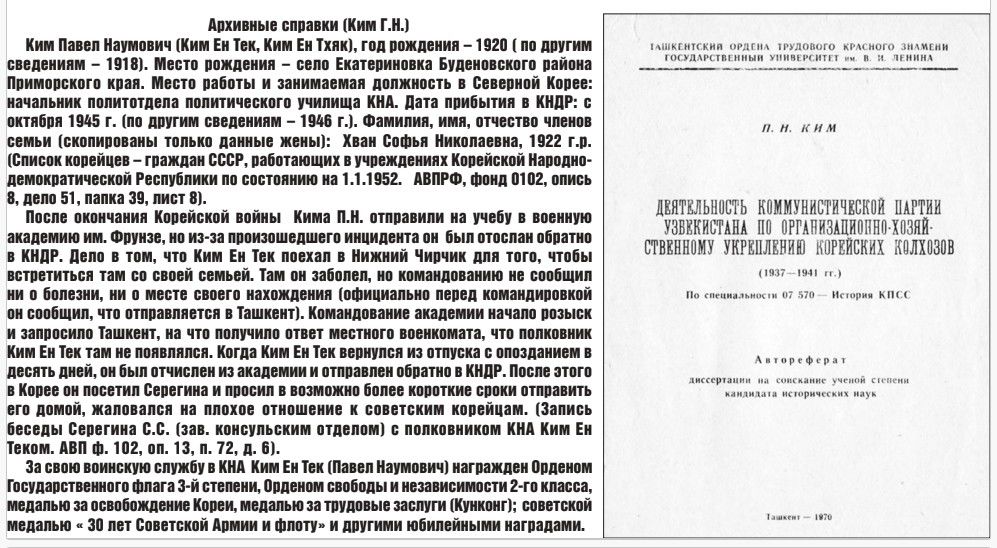

– Да одна моя статья стоит всей его кандидатской!»

Брат ничего не сказал в ответ, но на другой день заметил мне – подумай, с какими людьми ты водишься, братишка? А я и сам понял, с какими. Мне было стыдно еще и потому, что я знал, как брат писал кандидатскую диссертацию. Как мне довелось раза три или четыре печатать ее на пишущей машинке, поскольку тема была целинной для ученых-историков, и брата заставляли все время переделывать. Название диссертации звучало так: «Борьба КП Узбекистана за материально-техническое становление корейских переселенческих колхозов 1937-1941 гг.» (На фотографии обложки автореферата точное название кандидатской диссертации Кима П.Н. (Личный архив, Ким Г.Н.)). Об одном из первых исторических исследований корейских колхозов Узбекистана есть упоминание во всех авторских статьях и книгах по библиографии и историографии коре сарам. Примерно в это же время в Ташкенте были защищены несколько кандидатских диссертаций по экономике передовых корейских колхозов и изданы книги о них). О самом переселении не говорилось ни слова, поскольку документы были засекречены. И вообще даже не знаю, как удавалось брату добиться разрешения работать в архивах, где он пропадал месяцами, ездил в командировки в разные города, включая Приморье. А в целом, мне тогда эта тема казалась не только неинтересной, но и никому не нужной. И только через тридцать шесть лет, приступая ко второму тому романа «Кимы» – «Переселение», я понял, какую сильнейшую фактологическую фору в лице этой кандидатской подарил мне брат. Не говоря уже о том, что на всю жизнь был благодарен ему, старшему брату, который заменил мне отца, вывел на самостоятельную дорогу, снабдив верными ориентирами в жизни.

Он прожил всего 54 года. В 16 лет – первый студент-кореец Ташкентского пединститута, в 25 лет – добровольный посланец СССР в Северную Корею, в 34 года – бригадный генерал КНДР, в 50 лет – кандидат исторических наук. У него была нелегкая жизнь старшего брата, отца семейства, где были разного рода неурядицы, которые отнюдь не продлевают жизнь. Может, последние три года после защиты кандидатской были относительно спокойными. А умер он внезапно, как солдат в атаке – взорвалось сердце на полдороги к работе. Корейское имя брата – Ёнг Тхек – я взял себе в качестве писательского псевдонима, а своего младшего сына назвал в его честь – Павлом.

Полковник запаса Советской Армии, кандидат исторических наук Павел Наумович Ким похоронен на знаменитом ташкентском кладбище имени Боткина, которое еще по старинке называют Коммунистическим (Боткинское кладбище было создано на одноименной улице Ташкента в 1872 году. Оно было первым и поэтому называется еще горкладбище № 1.

Рядом через дорогу находится «коммунистическое кладбище», на котором в советский период хоронили видных партийных, государственных деятелей, известных личностей). В радиусе десяти-пятнадцати метров от него покоятся представители его поколения, те, кто прошел войну, поднимал страну после лихих невзгод. Этой весной, 5 апреля, вместе с его дочерью Юлей я был на кладбище, чтобы отдать поклон человеку, который всегда был и будет оставаться для меня старшим братом, хотя пережил я его уже на двадцать с лишним лет.