председатель сельхозартели имени 18 лет Казахстана Шортандинского района Акмолинской области.

Родился в селе Речное, ныне не существует, территория Надеждинского района Приморского края в крестьянской семье. Кореец. Рано остался без родителей, воспитывался в чужой семье. Был батраком у кулаков, работал разнорабочим на рыбачьих промыслах. Окончил педагогический рабфак в городе Владивосток, работал секретарем политотдела Тафуинского райкомбината (ныне – поселок Южно-Морской, вблизи города Находка Приморского края).

В 1937 году вместе с другими корейцами был депортирован, попал в группу, направленную в Сталинградскую область (хотя учитывались как поселенные в Казахстане). Более 500 семей переселенцев были размещены по предприятиям Госрыбтреста, в рыбацких деревнях в районе города Астрахань. Кан Де Хан с семьей жил в селе Красный Яр (ныне - Красноярского района Астраханской области), был определен на культурно-просветительную работу. Сумел так проявить себя, что уже в 1939 году стал председателем колхоза «Красноярец». Был принят в ряды ВКП(б)/КПСС. В декабре 1941 года всех корейцев выселили в Казахстан. Кан Де Хан оказался в Шортандинском районе Акмолинской области. Предыдущий послужной список сыграл свою роль: его избрали председателем в колхозе имени 17-го Партсъезда (ныне село Новокавказское). В феврале 1944 года был избран председателем сельхозартели имени 18 лет Казахстана в селе Новокубанка. Кстати, молодой председатель колхоза был единственным корейцем среди местного многонационального населения, и с этого времени к нему стали обращаться (по его же инициативе) «Дмитрий Хасенович». Хозяйство, которое принял новый председатель, было отстающим, имело более 1 миллиона рублей убытков. Становление некогда безнадёжно отсталого колхоза началось в послевоенную пору и продолжилось в бурные годы освоения целины.

К 1956 году колхоз ежегодно получал до 3 миллионов рублей чистого дохода. Были построены новые животноводческие помещения, мельница, улучшена структура полей. В 1956 году в хозяйстве было освоено около трёх тысяч новых гектаров земли, что позволило увеличить сбор пшеницы и довести урожай до 90 тысяч центнеров.

В 1956 году колхоз продал 4615 центнеров молока вместо запланированного количества 2061 центнер.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за достигнутые успехи в освоении целинных и залежных земель и получение высокого урожая Кан Де Хану присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Большое внимание уделял качеству жизни колхозников.

В селе Новокубанка был построен Дом культуры, в котором функционировали хор, духовой оркестр, инструментальный ансамбль, детский хор мальчиков, хореографический кружок.

В 1965 году была построен и сдана в эксплуатацию новая трехэтажная школа. Строились благоустроенные дома. Успешно руководил колхозом почти 32 года.

В феврале 1976 года вышел на пенсию. Еще два года трудился в колхозе рядовым колхозником. После выхода на пенсию жил в селе Новокубанка, последние годы – в столице Казахстана Астане. Скончался в августе 2008 года. Похоронен, согласно завещанию, на кладбище села Новокубанка. Награжден двумя орденами Ленина (в том числе 11 января 1957), орденом Октябрьской Революции, медалями, в том числе «За трудовой отличие» (9 апреля 1947). В селе Новокубанка его именем названа центральная улица. О Кан Де Хане был снят документальный фильм «Имя в памяти потомков…», ему посвящена книга «След на земле».

ПАМЯТЬ ЗЕМНОГО РАЯ:

К 100-ЛЕТИЮ КАН ДЕ ХАНА

ВЛАДИМИР СОН, КОРЁ ИЛЬБО, 20.07.2012

Кореец по крови, русский по имени, казах по отчеству. Дмитрий Хасенович КАН Де Хан! Этого легендарного человека в минувший день вспоминали с восклицанием, почтением и благоговением. Сто лет исполнилось бы казахстанскому патриарху, чародею земли целинной, искренне любимого народом. Он — народ и дал ему такое имя-отчество.

Хлебная Акмолинщина, благословенное село Новокубанка. В той советской эпохе её слава разлетелась, без преувеличения, по всему миру. До сих пор старожилы помнят гостей из экзотических стран, например, Индонезии и даже африканского Мозамбика. На сцене сельского Дворца культуры выступали артисты Большого театра. Народ воочию видел знаменитую киноактрису Любовь Орлову, композитора Яна Френкеля. И это в казахстанской глубинке — чудеса! В Акмолинской, позднее Целиноградской области колхоз им. 18-летия Казахстана слыл миллионером, он был гордостью Казахской ССР, дипломантом ВДНХ. Здесь был построен тот самый вожделенный коммунизм, в лучшем смысле этого слова. Потому и не убывала волна любопытных, любознательных, либо просто не веровавших в казахстанское чудо.

Хлебная Акмолинщина, благословенное село Новокубанка. В той советской эпохе её слава разлетелась, без преувеличения, по всему миру. До сих пор старожилы помнят гостей из экзотических стран, например, Индонезии и даже африканского Мозамбика. На сцене сельского Дворца культуры выступали артисты Большого театра. Народ воочию видел знаменитую киноактрису Любовь Орлову, композитора Яна Френкеля. И это в казахстанской глубинке — чудеса! В Акмолинской, позднее Целиноградской области колхоз им. 18-летия Казахстана слыл миллионером, он был гордостью Казахской ССР, дипломантом ВДНХ. Здесь был построен тот самый вожделенный коммунизм, в лучшем смысле этого слова. Потому и не убывала волна любопытных, любознательных, либо просто не веровавших в казахстанское чудо.

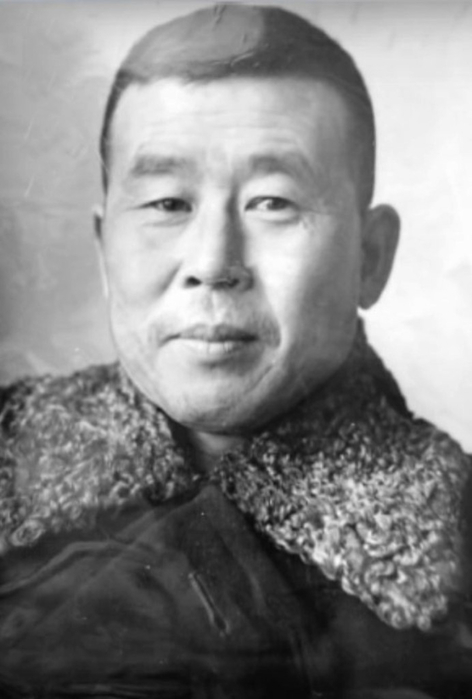

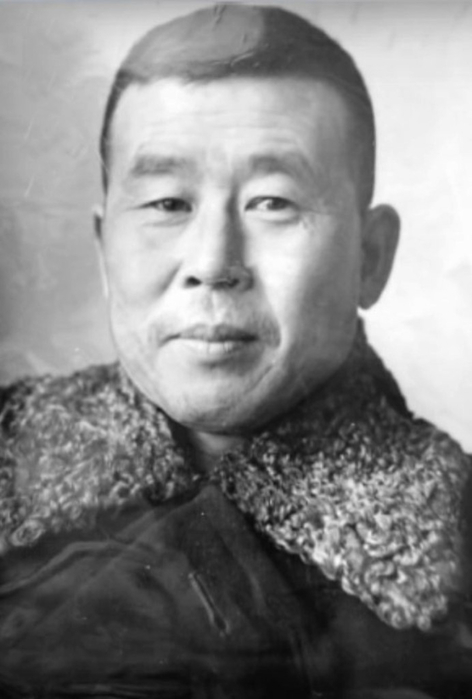

И еще много-много расчудесного творилось на этой дивной земле. В те далекие 50-е годы, которые пришлись на эпоху героической целинной эпопеи, на колхозных полях колосилась богатырская нива, а в трудовой симфонии мужал и креп характер человека. Памятные яркие итоги тех лет: «Люди поднимали Целину, Целина поднимала людей». Сегодня, наверное, слово романтик уже не в моде, но именно оно тогда было ключевым родником, вливавшем в людей энергию. И первым романтиком на селе слыл он — Дмитрий Хасенович Кан Де Хан, не богатырского сложения, но сильных волевых качеств восточный человек. Он ставил перед собой задачу — сделать так, чтобы колхозный люд поверил: сказка станет былью.

Молодой председатель колхоза, единственный кореец среди местного многонационального населения, наедине с самим собой фанатично парил в своей почти нереальной мечте. Она виделась ему в просторном Дворце культуры, воспитании самой культуры. Она, спустя годы, стала достоянием новокубанцев и предстала тем, что колхозники уже не облачались в ватники и телогрейки, в осеннюю слякоть и стынь стар и млад не нуждались в кирзовой обуви — на десятилетия раньше, чем в других селах, в Новокубанке пролегли асфальтовые дороги, выросли улицы «финских» домов.

Председатель же самым последним покинул утлую мазанку довоенных времен. Весомый хлебный колос на колхозных полях приносил материальный достаток, по итогам года хозяйственная деятельность коллектива приносила фантастическую по тем временам прибыль, тогда к колхозу и приросло устойчивое название — миллионер.

Председатель же отвоевывал у властей эти миллионы для благоустройства села, строительства добротных домов взамен тех «финских». Государство высоко оценило деяния неутомимого вожака сельского пролетариата: в 1957 году Кан Де Хан удостаивается высшего звания Героя Социалистического Труда. Вдуматься — 55 лет тому событию, тогда страна еще полностью не отошла от страшных последствий войны, а здесь, в отдельно взятой сельхоз-коммуне, люди уже пребывали в материальном благополучии, первоцелинники не покидали колхоз — это было добрым знаком.

Cтраницы нетленной истории

Богатая история колхоза, легендарная эпоха трудовых свершений предстала гостям юбилейных торжеств в сельском музее. Центральная дорога к нему — по улице имени Кан Де Хана. Большой живописный портрет Дмитрия Хасеновича. Обширный фотостенд, пожелтевший ворох статей, страницы нетленной истории из районной, областной, всесоюзной прессы — всё о колхозе им. 18-летия Казахстана и его руководителе. В музейном арсенале могла бы быть и книга «Председательский корпус». Её автор, известный советский журналист вынашивал мысль о включении в этот почетный всесоюзный список и имени корейца-председателя, но писатель Георгий Радов не смог осуществить свою задумку, он преждевременно ушел из жизни.

Экскурсовод рассказывает о былой жизни села. Вот Кан Де Хан с главой советского государства Никитой Сергеевичем Хрущевым, первым руководителем Казахстана Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым. На другом фото председатель сельской коммуны среди хлеборобов, на фермах и просто в кругу сельчан. Большая, дружная, интернациональная семья — на белую зависть! Эта дружба была душевным сплавом, помогавшим выстоять в потрясениях, в неурожайные годы, смутные времена волюнтаристских решений партийных столпов.

Взволнованно звучали речи, песни в устах трех поколений новокубанцев. Аким Шортандинского района Саят Камзебаев вспоминал, что его отец Есенжол, в прошлом директор совхоза, много рассказывал о «старшем корейском брате», у которого перенимал опыт ведения хозяйства и мудрость духовного наставника. Кан Де Хан поистине яркая Личность, достойный Гражданин Отечества и просто Человек с заглавной буквы! Иван Иванович Пинчук все годы (35 лет) был его заместителем, и никогда его не посещала мысль об отставке. Работать с таким прекрасным вожаком — высокая честь, почет и большое доверие.

Сельчане вновь и вновь переживали свою прошлую жизнь, когда на экране сменялись кадры новокубанской кинохроники, затем последовала видеозапись земляков, соратников Дмитрия Хасеновича. Взволнованно, с грустью и светлой печалью, с огромной благодарностью вспоминали о нем директор школы Франц Раковский, труженики-ветераны Николай Плахотнюк, Людмила Липская, Клавдия Котенко, Анатолий Гранковский. Кан Де Хан оставался на председательском посту и в послепенсионный период, но все время настаивал на «освобождении от занимаемой должности». Когда, наконец, с большим сожалением, его настоятельную просьбу удовлетворили, он вновь, за почти сорокалетнюю бессменную деятельность, удивил людей. Дмитрий Хасенович разбил роскошную цветочную клумбу у Дворца культуры, который построили более полувека назад. «Как хороши были цветы, как свежи были розы!», этот прекрасный песенный рефрен — сама память о прекрасном человеке, который всегда, в будни и праздники стремился украсить жизнь дорогих его сердцу земляков.

— Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с выдающимся человеком, — таким прологом начал свое выступление депутат Мажилиса Парламента РК Жексенбай Дуйсебаев. — Я был его преемником на посту председателя колхоза. Скажу откровенно: то была вдвойне, втройне нелегкая ноша и высочайшая ответственность — неукоснительно следовать его принципам. Авторитет его был непререкаемым, репутация безупречной. Как помогали мне в работе эти достоинства моего наставника! Никогда не забуду один памятный эпизод. В селе никак не решалась проблема газоснабжения. И тогда Дмитрий Хасенович предложил: давай слетаем в Москву, к Николаю Ефимовичу Кручине. Бывший первый секретарь Целиноградского обкома партии, к тому времени ставший управделами ЦК КПСС, принял нас очень искренне, эмоционально, распорядился насчет лучшей гостиницы, дал на все дни машину. Вопрос решился сразу, без проволочек. Но мой дорогой отец-наставник почему-то пребывал в напряженном состоянии, был неразговорчив. И лишь по возвращении сказал: «Я так переживал, а вдруг не получится. Как сказать об этом людям?». В этом весь Кан Де Хан, вся его человеческая натура.

О памяти и долге

На вечере памяти слово держали бывшие руководители области и района Владимир Карлович Гартман, Александр Иванович Ржавский. Но говорили они не только о прошлой былой славе колхоза, его знаменитом председателе, но и о насущных проблемах. Благословенное село нынче ветшает: как бы его не постигла участь других селений. Дворец культуры имеет жалкий вид, о цветочной клумбе лишь зыбкие воспоминания. Рушатся другие социальные объекты, ведь даже эту встречу вынуждены были провести в школе. Представитель Центрального совета ветеранов уместно в этой связи продекламировал: «Связь времен порвется там — где тонко. Памятникам будет стыдно за потомков». А каков должен быть долг памяти?

От имени детей, внуков и правнуков сердечную благодарность за память о незабвенном родителе выразила дочь Дмитрия Хасеновича Ирина. Сельчане, между тем, знают, какие страдания, внутренние муки перенес Дмитрий Хасенович, когда из жизни уходили два его замечательных сына, юрист Александр и музыкант Константин. Жизнь скрашивали внуки, сегодня это замечательная молодежь, разлетевшаяся по ближнему и дальнему зарубежью. Они питомцы и столичного филиала АКК, внук Марк, например, в Германии дает уроки корейского языка. Потомки знаменитого семейного патриарха достойно несут эстафету чести своего деда. Об этом взволнованно говорила председатель столичного общества пожилых Алла Павловна Когай. Лирично, душевно и проникновенно пели в этот день сельские певуньи-пенсионерки, в былые года они — в звании народного хора «Селяночка».

В сельском музее в тот день один из гостей оставил запись: «Память — это единственный рай на земле, из которого нас не может изгнать никто». У людей Новокубанки она нетленная.

Кан Де Хан уроженец Дальнего Востока. По образованию — педагог. Работал секретарем политотдела Тафуинского райкомбината. В 1937 году переселен в Астраханскую область, занимал должность культпросветработника в колхозе «Красноярец», затем стал председателем колхоза. В 1944 году депортирован в Казахстан — в Шортандинский район, разрушенный колхоз в Новокубанке. Это село благодаря Кан Де Хану и стало благословенным, знаменитым.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ

Песни о Великой Отечественной войне, великом подвиге советского народа. Их множество, героических, патриотических, но и грустных, печальных. Одна из них своего рода информационная: «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война». Другая песнь громогласная, призывная, воодушевляющая: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!».

Семьдесят восемь лет тому. Уже немного осталось ветеранов войны, людей из старшего поколения современников, но они помнят трагический голос Юрия Левитана, сообщившего о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. А в эти дни телеканалы напоминали о ней, страшной коричневой чуме. О войне вспоминают и те, кто трудился не щадя сил во имя Победы в далекой глубинке, за тысячи километров от боевых рубежей, полей сражений.

Владимир СОН

"Коре ильбо" №24

21 июня 2019 г.

Известный советский писатель-фронтовик Виктор Астафьев в одном письме читателю написал: «И на фронте, и в тылу было ох как тяжко. Только на настоящем фронте, то есть на передовой, только в настоящем тылу, то есть на производстве…». Казахстанская земля была этим огромным самоотверженным тылом. И настоящим! Сегодня о той поре могут рассказать ветераны труда – со слов родителей, которые уже на вечном покое, а при жизни в то военное лихолетье своим неимоверно нелегким трудом вносившие свой вклад в разгром ненавистного врага. Весь народ объединяла одна вера - в Победу.

Многонациональный сплоченный казахстанский народ, состоящий из представителей разных этносов, оказавшихся в этой степной стране не по своей воле. Как жил и выживал он в ту очень тяжкую, по словам писателя, пору? Вот чувства, мысли и воспоминания старожила Акмолинской области Ираиды Дмитриевны Кан:

– Мне сегодня уже за 80, живу в столице. Вообще человек помнит себя с четырех- или пятилетнего возраста. И в моей памяти многое из того далекого детства осталось навсегда. Как в годы войны мои родители оказались в этих местах, заброшенные сюда из Астраханской области, а в ней они находились с 1937 года, понятно по какой причине. Так вот папа мой с молодости отличался в советском обществе тем, что власти доверяли ему, поэтому на Астраханщине он уже был председателем колхоза. Но когда началась Великая Отечественная война, всех корейцев выдворили и из тех мест, так семья оказалась в североказахстанской зоне. Скажу при этом, что у властей были иезуитски изощренные политические уловки. Вот пример. Наша семья попала в селение, не имевшего название, которое значилось как 36-я точка, это в восьмидесяти километрах от столицы Нур-Султан. В 1944 году сюда депортировали чеченцев и ингушей, а село назвали Новокавказское. О какой новой жизни кавказцев могла идти речь? Здесь мой папа, коммунист, также возглавлял колхоз, работал так, что вывел его в передовики. А в награду – новое назначение, на очередную точку – 34-ю, стало быть, безымянную. Но её тоже «облагородили», дав красивое имя – Новокубанка, здесь проживали кубанские казаки. Вот такие были времена, и под стать им нравы.

Какая жизнь была у сельчан? Коротко даже десятка слов не хватит. Другое дело – с каким духом? Здесь ответ один – с высоким, объединяющим всех патриотизмом жили единой братской, интернациональной семьей. Люди более двадцати национальностей работали на то время вообще пища у людей была однообразная – «щи да каша, вот и вся еда наша». Это выражение в памяти с той поры.

Я, с дипломом журналиста, работала в районной газете редактором, в областной прессе спецкором (в бывшей Целиноградской обл.). Считаю, что мои познания о жизни людей в далеком казахстанском тылу достаточно обширны. А на примере села моего детства скажу: крепкий народ наш, а война еще сильнее закаляла сталь души, иначе и не выразишься. Помню, как люди всем колхозом оплакивали очередную похоронку с фронта, настигнувшую ту или иную семью, как помогали осиротевшим детям. А помощь какая? Одежда с плеча старших, такая же обувь, делились кринкой молока, пряником, который в ту пору был самым сладким и редким продуктом. О многом из жизни села Новокубанка той военной поры и её продолжении в мирное время рассказано в книге «След на земле». Издание инициировали дорогие моему сердцу сельчане, она вышла в год 100-летия со дня рождения моего родителя. Он был известной личностью в Казахской ССР, а в последующем удостоен благодарственным адресом от Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.

Ираида Дмитриевна по натуре человек скромный, сдержанный. Сказала, что о новокубанской истории может подробнее и содержательнее рассказать её старинная подруга Людмила Липская.

– Ведь я после школы покинула родительское гнездо, училась в институте, работала в разных местах, – говорила собеседница. – А она никуда не срывалась и по сей день живет в селе. С ней можно связаться, она иногда бывает у меня.

И разговор с Людмилой Ивановной состоялся. Она же начала его с того, что Ираида не подчеркнула самое главное в её судьбе, дочери известного в республике человека, благодаря которому и судьба села на многие годы и целые десятилетия складывалась счастливо и благодатно. Во-первых, никакая она не Дмитриевна, а по паспорту её отчество Дехановна, по отцу. Её родитель – Кан Де Хан, знаменитая личность, Герой Социалистического Труда, это во-вторых. В советское время это звание было высшей трудовой наградой, знаком чести и достоинства. Он более тридцати лет возглавлял наш колхоз имени 18-летия Казахстана, это имя красовалось на Выставке достижений народного хозяйства в Москве (ВДНХ СССР).

Дмитрий Хасенович остался в летописи села и истории аграрного развития республики как подлинный руководитель сельского пролетариата. Он был удостоен Золотой звезды Героя труда в 1957 году, уже на третий год после начала освоения целинных и залежных земель в Казахстане. В годы войны он так сплачивал, воодушевлял народ, что колхоз через всю жизнь и поколения пронес его мудрые, благородные уроки жизненной школы. А почему у него такие имя-отчество? Он сам так назвал себя, этим подчеркнув свой интернационализм, искренний и честный. Но я немножко отвлеклась от сегодняшней темы, – смущенно потупилась собеседница. – Как же жили люди во время войны? Моя подруга уже поведала об этом. Да, нелегко, даже очень. Белый хлеб был редкостью, а колбаска вообще роскошью. О ней даже сложил стих любимый мною поэт Евгений Евтушенко.

Одежка у всех одинаковая: телогрейки, тужурки (и это зимой), это потом мужики стали носить утепленные полупальто «Москвич», но и они не всем были по карману. У женщин тоже с нарядами было не густо. Ну, надо ли вспоминать об этом? Скажу о главном, о том, каким духом был наполнен народ? Скажу так: единым духом, одним дыханием и одними мыслями, единой верой в победу над фашистами. И потому работал, трудился, как говорится, не покладая рук, работали не за страх, а за совесть. Сеяли и растили хлеб, выращивали скот, других отраслей в то время не было.

Хлебом очень дорожили, помнится, по осени даже собирали колоски. Вообще о жизни той трудной, стоической поры может рассказать наш земляк Пинчук Иван Иванович, ему 94 года. Его воспоминания были бы очень полезны молодым людям, и встречи, так сказать, в расширенном составе. А так он встречается с местной сельской молодежью, и уже это отрадно Ведь память старшего поколения хранится в строке известной песни: «Этот день мы приближали как могли…». День Победы! Как его встречали на селе – не передать словами.

Напоминает ли еще сегодня та страшная война? Да, грустно, печально говорила Людмила Ивановна:

– На днях всем селом проводили в последний путь нашу дорогую подругу Варвару Мельникову, труженицу тыла. Без преувеличения героическую женщину. Её муж погиб в Великую Отечественную войну. Она сумела, смогла поднять на крыло жизни своих сыновей и дочерей. А трудилась в колхозном производстве всегда упорно и ударно. Пусть же теперь земля будет ей мягкой и теплой обителью. Скажу при этом вот что: я видела у подруги Ираиды президентскую благодарность её родителю. В ней сокровенные слова: «Никогда не изгладится из народной памяти величие подвига, совершенного Вами, Вашим поколением на полях сражений и на трудовом фронте. Вы вышли победителями». В этом достойном строю и новокубанские ветераны, труженики казахстанского тыла, о них повествует книга «След на земле».

05.08.2017 г.

Имя в памяти и делах потомков

Когда-то в целинном Приишимье (ныне Шортандинский район Акмолинской области) и далеко за его пределами был хорошо известен колхоз имени 18-летия Казахстана. Созданный в начале тридцатых годов, он со временем превратился в крупное высокоразвитое хозяйство. С 1944 года по 1976-ой его возглавлял Кан Де Хан. Своей славой и расцветом колхоз обязан именно этому человеку.

Вообще, сам Кан Де Хан из Приморского края. Юношей, лишившись родителей, батрачил, позже трудился разнорабочим на рыбных промыслах, фабриках. Но у молодого Кана была неодолимая тяга к учебе. Сумел окончить педагогический рабфак во Владивостоке. Вскоре стал секретарем политотдела Тафуинского райкомбината. А дальше было как у многих соотечественников: эшелоны, дальний транзит. Он попал в Астраханскую область, колхоз «Красноярец», определен на культурно-просветительную работу. Здесь сельчане доверили возглавить правление колхоза, но до этого пришлось пройти все проверки, и, прежде всего для того, чтобы быть принятым в партию (ВКПБ). Судьба была благосклонна к нему, если в те немилосердные времена так повернулась к нему. Но… Когда началась Великая Отечественная война, астраханских корейцев отправили в Казахстан. Так Кан Де Хан и попал в Шортандинский район, угодил на 36 точку. Село называлось Новокавказское (здесь уже были кавказские депортанты). И опять все практически с нуля.

В далеком военном 1944 году он принял колхоз с более чем миллионным убытком. Невысокого роста, худощавый кореец, уроженец далекого Приморского края, он не сразу завоевал авторитет у местных жителей, но все же сумел сплотить вокруг себя единомышленников, которые поверили в будущее колхозной жизни, в его перспективу.

Закончилась война, в село вернулись мужчины. Жизнь стала налаживаться. И уже во второй послевоенный год в колхозе произошли улучшения в сфере производства. А через 12 лет на общем собрании председатель с гордостью доложил, что колхоз ежегодно получает более трех миллионов рублей дохода. Это и был большой результат вдохновенного труда коллектива колхозников.

За выдающиеся заслуги в колхозном строительстве Кан Де Хану в 1957 году было присвоено высокое звание Героя Социалистического труда с вручением путевки на ВДНХа.

В большом дружном коллективе колхозников рука об руку самоотверженно трудились, выполняя и перевыполняя планы по производству сельскохозяйственной продукции, представители более 15 национальностей. Дмитрий Хасенович, так мы его называли с легкой руки одного из секретарей райкома, всегда считал, что своего расцвета, возглавляемый им колхоз достиг только благодаря труду людей. Помнится, когда отмечали 75-летний юбилей Новокубанки в июле 2008 года, а он был уже нездоров и не смог приехать, он написал в поздравлении жителям села: «Дорогие бывшие колхозники! Я считаю себя самым счастливым человеком на свете, так как жил и работал в прекрасном коллективе. Я очень счастлив тем, что 32 года трудился с вами, такими хорошими и замечательными людьми, которые всегда поддерживали и понимали меня. Любым успехам колхозного производства мы всегда вместе радовались, а когда были неудачи, вместе переживали, вместе устраняли недостатки». А бывшие колхозники, в свою очередь, считали и считают, что это им несказанно повезло жить рядом с таким человеком, как Дмитрий Хасенович, работать под его руководством.

Ведущей отраслью колхоза и основным источником дохода являлось производство зерна. Кан Де Хан в течении нескольких лет был членом ученого совета ВНИИЗХа. Он отлично понимал роль союза науки и производства. Например, колхоз одним из первых освоил рекомендации института по безотвальной обработке почвы с сохранением стерни. Наряду с производством зерна развивалось и животноводство. Наиболее трудоемкие процессы были механизированы, благодаря чему труд животноводов стал легче и производительней. Откорм КРС велся на интенсивной основе, показав высокую экономическую эффективность.

Также в колхозе была крупная свиноводческая ферма, отрасль приносила хозяйству хорошие доходы. Успехи в животноводстве достигались четкой организацией труда, полноценным рационом кормления, хорошо поставленной зооветеринарной службой.

В 60-е годы строилось много жилья вместо отживших свой век землянок. Село хорошело с каждым днем, радовали глаз широкие ровные улицы, на которых красовались новые добротные дома. Приусадебный участок каждого колхозника был ухожен и обсажен молодыми деревцами.

Однажды, после подведения итогов года, общее собрание колхозников решило поддержать предложение председателя не делить оставшуюся прибыль, а пустить ее на строительство социальных объектов. Так, в 1961 году был построен Дом культуры вместо старого саманного клуба, который рухнул в один из ливневых дождей. Счастье, говорили тогда, что это случилось ночью, и никто не пострадал. В1965 году была сдана в эксплуатацию новая трехэтажная школа. Двухэтажная больница и типовой детский сад были пущены в строй в 1967 году. Строительство таких объектов было прерогативой государства, но тогда надо было ждать какое-то время. А ждать было нельзя. Число колхозников приближалось к тысяче, а ДК, школа, детский сад, больница, дома для медиков и педагогов нужны были как воздух.

Уже в последние годы работы председателем Дмитрий Хасенович вынес на правление колхоза вопрос постройки Дворца культуры. В прежнем, постройки 1961 года, было тесно, не хватало мест в зрительном зале и спортзал не отвечал требованиям времени. Правленцы были «за», колхозники тоже на общем собрании проголосовали положительно.

Строительство закончилось в 1975 году. Новокубанке все завидовали. Такой Дворец! Зрительный зал на 550 мест, плавательный бассейн, тир и огромный спортзал. Даже в райцентре не было такого! Было где развернуться. Все работало: и кружки, и детская цирковая студия, и народный хор.

А Кан Де Хан в 1976 году выйдя на пенсию, еще 8 лет работал в колхозе агрономом-цветоводом. Не мог сидеть без дела, настолько любил землю, труд, что не видел в этом ничего зазорного.

Дмитрий Хасенович очень любил жизнь и спешил жить, боялся что чего-то не успеет сделать. Он очень любил своих родных, семью. Очень тяжело переживал смерть любимых сыновей, которые рано ушли из жизни и как мог, старался заменить внукам отца. Все они стали достойными продолжателями рода.

Никто не знает и не может сказать точно, как сложилась бы судьба «34-ой точки», в последствии названной Новокубанкой, если бы не стал колхоз миллионером, если бы не человек, которого современники называют легендой. Дмитрий Хасенович был кристально честным и справедливым человеком. Люди дорожили доверием председателя. Почитали за честь работать в таком хозяйстве.

Он воспитал плеяду знаменитых полеводов и животноводов, многие из которых стали специалистами или руководителями в колхозе. Поражало его умение видеть в каждом человеке лучшее, верить в него.

Кан Де Хан был настолько скромным человеком, что все его награды мы смогли увидеть только в день его ухода на пенсию. Это Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, Малая и Большая золотые медали ВДНХа и др. медали. Избирался депутатом Верховного Совета КазССР.

О Кан Де Хане написано немало статей в газетах и журналах. В 2013 году вышла в свет книга о нем под названием «След на земле». В нее вошли воспоминания новокубанцев, живших и работавших вместе с Кан Де Ханом. И пусть эта книга несовершенна и тираж невелик — 200 экземпляров, но это признание трудовых заслуг, это дань памяти и уважения замечательному руководителю и скромному человеку, каким был Дмитрий Хасенович. Снят фильм — воспоминание о нем. В селе его именем названа улица, на которой он жил с семьей. На здании правления, теперь уже не колхоза, а ТОО «Новокубанское» установлена мемориальная доска. В музее школы создана экспозиция, посвященная жизни и деятельности легендарного председателя.

Люди бережно хранят память о человеке, который жил и творил для них. Любил и понимал землю. Был примером для подражания, оставаясь до сих пор таким в народной памяти.

В этом году новокубанцы отмечают 105 лет со дня рождения Кан Де Хана.

А будь бы он сейчас жив, порадовался бы успехам земледельцев ТОО, увидел бы что ДК после ремонта обрел новый современный вид, был бы доволен, что сельчане, когда-то уехавшие в город на заработки, возвращаются в родное село, что жизнь в селе налаживается.

Пишу эти строки и благодарю судьбу за то, что мне посчастливилось встретить в жизни такого Человека. Горжусь, что знала его, жила и работала в одно время.

Людмила ЛИПСКАЯ.

с. Новокубанка.

Шортандинский район.

Д.Смит

В целинном колхозе

Прогрессивная американская журналистка Джессика Смит, побывав на целине, посетила колхоз «18 лет Казахстана». О своих впечатлениях Д.Смит поместила статью в журнале «Нью Уолд Ревю». Ниже мы печатаем эту статью с сокращениями.

… У границ колхоза «18 лет Казахстана (он был основан в дни, когда республика отмечала свою 18-ю годовщину) нас встретил председатель хозяйства Кан Де Хан – невысокий, спокойный, элегантно одетый, скромного вида кореец.

Мы ехали по широким полям, покрытым зелеными всходами пшеницы, ячменя и других культур или отдыхающих под паром, и остановились на полевом стане одной из тракторных бригад, расположенной в 14 милях от центральной усадьбы. Никого, кроме бригадира, там не оказалось: все были в центре на выборах депутата в краевой Совет. Выяснилось, что кандидатом в депутаты был Кан Де Хан. Его с большим энтузиазмом выдвинули члены колхоза, которые, как чувствовалось, ему глубоко верили.

В бригаде 48 человек, из них 42 трактористы и комбайнёры. Остальные – женщины, выполняющие более легкие работы на полевом стане.

Помещения очень опрятные и чистые, хотя полы и не настланы, стены увешаны красочными плакатами. Некоторые из них выполнены в виде карикатур, высмеивают нерадивых. Например, на одном нарисован рабочий, который, лёжа у своего трактора, грызет семечки. На другом плакате надпись: «Весна год кормит». На третьем изображен большой рог изобилия, из которого сыплется всё, начиная с зерна и кончая спутниками. Под ним призыв: «Овладевайте богатствами природы. Достижения науки – на благо людям!». А под картинкой, изображающей мать с ребенком, большими буквами выведены слова: «Нет войне!»

На полевом стане другой бригады мы застали группу только что вернувшихся с голосования. Коллектив из 40 молодых рабочих соревнуется за то, чтобы получить желанное звание бригады коммунистического труда. Это значит выполнить серьезную программу по образованию, достигнуть отличных результатов на производстве, а также бороться за высокие моральные качества. Вечерами они изучают агрономию, политическую экономию, занимаются в кружках. Некоторые в индивидуальном порядке помогают своим товарищам наверстать упущенное. Из Доски показателей явствует, что дневные задания большинством рабочих перевыполняются. Процент выполнения поднимается до 237, и он включает в себя труд, добровольно отданный сверх положенного времени.

Мы узнали, что в колхозе есть немало рабочих более старших по возрасту, но около 50 процентов трактористов и комбайнёров – молодые люди, прибывшие сюда на освоение целинных земель.

Люди, не жалели усилий, чтобы сделать полевой стан удобным и привлекательным. Здесь просторная столовая, библиотека, комната отдыха, рядом – спортивная площадка. Рабочие показали нам свой огород, где помимо овощей высажено 17 видов цветов. 400 посылок с цветочными семенами были присланы в дар Целинограду из разных концов страны и распределены между хозяйствами края.

Кан Де Хану не терпелось показать нам новый клуб на центральной усадьбе – свою радость и гордость. Практически каждый из 700 колхозников и членов их семей побывал здесь, чтобы проголосовать за своего кандидата и весело провести воскресный день.

Большой, хорошо оборудованный гимнастический зал был превращен в место голосования. (как объяснил нам Кан Де Хан, здесь обычно тренируются местные спортсмены). А сейчас раздавались бюллетени с фамилией кандидата. На них оставалось место, куда избиратель по желанию мог вписать любое другое имя. Отгородили четыре кабины, в которых с соблюдением тайны на бюллетенях можно оставить фамилию выдвинутого кандидата или внести исправление. Когда появился Кан Де Хан, было много добродушных шуток по поводу того, что ему надо ждать до полуночи, чтобы узнать, избран ли он. Самым веселым местом в клубе оказался просторный вестибюль, где молодые люди танцевали фокстрот и вальс под музыку своего собственного оркестра.

В клубе повсюду оживление. Кинозал на 475 мест должен был открыться несколько позже. В прекрасной бильярдной у двух столов со знанием дела играла группа колхозников.

Большинство комнат для кружковых занятий были открыты. Молодой человек репетировал соло на фортепьяно в музыкальной комнате. Кан Де Хан показал нам несколько шкафов с различными музыкальными инструментами. В танцевальной комнате девушки по тактам разучивали балетные па. Колхозный танцевальный ансамбль насчитывает 80 человек, им руководит балетмейстер из Москвы.

Мы зашли в библиотеку. В ней 17 тысяч томов. Над рабочим столом библиотекаря – симпатичной девушки-казашки – на бумажном листе слова: «Книга – это сад, где произрастает все прекрасное и ценное в жизни». Большинство книг на русском языке, так ка основная масса колхозников – русские. Немало полок отведено художественной литературе, поэзии, истории и политэкономии – с книгами на казахском языке. Достаточно беглого взгляда на стеллажи, отведенные для иностранной литературы, чтобы заметить большое число книг Марка Твена и Теодора Драйзера. Произведения этих американских писателей, как нам объяснили, пользуются большим спросом. Мы заметили также произведения Золя, Шекспира, Диккенса, Роллана, Нексё, Мериме, Жюля Верна, Мопассана, европейских поэтов XVI века, полное собрание сочинений Бальзака.

Когда мы покидали клуб, у колонн подъезда нас окружило множество колхозников. Они говорили все разом, расспрашивали об Америке. Они искрились энтузиазмом, восхищались своим новым клубом. Один из них, человек средних лет, казал: «В прошлом году, когда только закончилось строительство клуба, тысяча человек встречала здесь Новый год. Мы пили шампанское, поднимали тосты. Никакого сравнения с тем, как мы отмечали праздники раньше!».

Заговорил молодой колхозник:

- Пусть американский народ знает: мы хотим только мира и дружбы с вашей страной. Чтобы нам никогда не воевать – никогда. Вы можете убедиться в том, что свои силы и средства мы используем для блага людей.

Потом Кан Де Хан повез нас через ту часть села, где всё ещё сохранились старые казахские мазанки, низкие, с соломенными крышами, с небольшими участками земли вокруг каждого из них. Людей постепенно переселяли в новые квартиры. По словам Кан Де Хана, раньше для вновь прибывших колхоз строил одноквартирные домики. Теперь хозяйство будет сооружать многоквартирные дома, окруженные садами и огородами, с водопроводом, центральным отоплением и всеми удобствами. Пригласили архитекторов, чтобы те помогли с планами, и уже приступили к строительным работам. Мы спросили, одобряют ли колхозники это новшество. Кан Де Хан ответил:

- Без сомнения! Они сами так решили. За исключением нескольких пожилых колхозников, владельцев собственных домов, все остальные согласились во мнении, что лучше всего жить в современных квартирах со всеми удобствами, которые нельзя обеспечить индивидуальным домиком. Выбор был определен ещё и тем, что в новых домах будет паровое отопление, а это немаловажное преимущество: я имею ввиду наши суровые зимы. Решили, что удобнее всего строить двухэтажные дома из 8 квартир. К услугам каждой семьи будет кухня и гостиная на первом этаже, две или три спальные комнаты, туалет и ванна – на втором. За всё это будут платить небольшую квартирную плату.

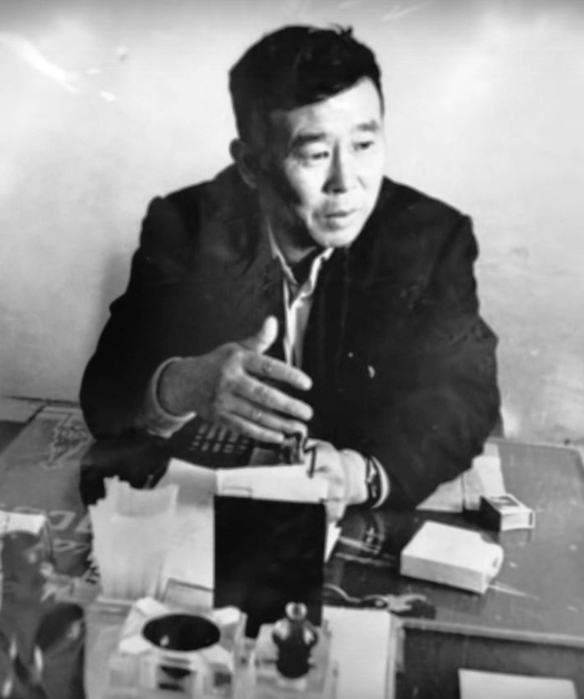

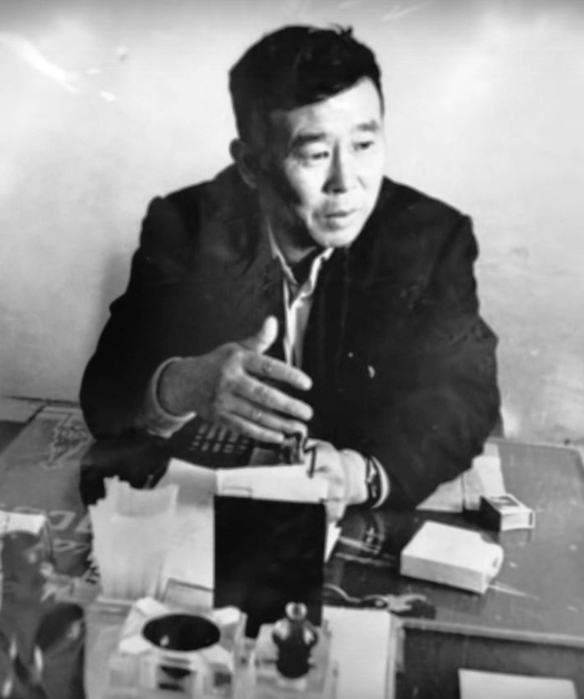

Затем Кан Де Хан ввёл нас в скромно обставленный кабинет, находившийся в здании, где раньше был клуб. Сюда же были приглашены другие сотрудники на оперативное совещание. В колхозе представлены многие национальности: за столом вместе с нами сидели кореец, еврей, татарин, русский, белорус, казах и украинец.

Кан Де Хан – человек дела. К такому выводу приходишь, глядя на обстановку его кабинета, а также наблюдая за тем, как серьёзно и обстоятельно он отвечает на вопросы. Мы узнаём от сидящих за столом, что колхоз был одним из беднейших в области, когда Кан Де Хан приступил к своим обязанностям председателя. Прошло некоторое время, и по итогам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ему вручили золотую медаль за отличное руководство. Сейчас колхоз располагает 21000 гектарами пахотных земель, из них обрабатывается 15000. Для сравнения заметим, что до начала программы по освоению целинных земель обрабатываемая площадь равнялась всего лишь 3000 гектарам.

Наше пребывание в колхозе закончилось обильным завтраком в специальном кабинете при столовой, отведенном для гостей, где было уютно и свежо. Несмотря на то, что все наши советские хозяева очень тепло к нам отнеслись, Кан Де Хану мы были особенно благодарны в тот день.

Молодой целинник (г.Целиноград). 1963. 1 янв.

Коре ильбо №26-27 за 8 июля 2022

***

Иной жизни он не хотел. В Акмолинской области открыли бюст Кан Де Хану

Село Новокубанка в североказахстанской глубинке. Оно сохранило это старинное название вместе с историей, поначалу драматичной, но со временем ставшей славной и знаменитой. Вплоть до наших дней! В прошлую субботу здесь состоялось замечательное событие, встреча селян и гостей из столицы, всколыхнувшая души и сердца людей, невидившихся немалое время из-за зловещей пандемии. А поводом послужила яркая, знаковая дата – 110-летие со дня рождения их знаменитого, легендарного земляка, основателя прославленного колхоза «18 лет Казахстана», Героя Социалистического Труда Кан Де Хана! В честь юбилея в селе прошло открытие бюста этой выдающейся личности.

Инициатором прекрасной идеи был местный Совет ветеранов, возглавляемый коренным старожилом села, энергичной и неутомимой Людмилой Ивановной Липской. Она говорила, что увековечить в граните этого прекрасного человека было её давней мечтой, к воплощению которой приложено много сил.

Инициатором прекрасной идеи был местный Совет ветеранов, возглавляемый коренным старожилом села, энергичной и неутомимой Людмилой Ивановной Липской. Она говорила, что увековечить в граните этого прекрасного человека было её давней мечтой, к воплощению которой приложено много сил.

К полудню потянулись людские потоки на площадь к месту, где установлен бюст. Располагающиеся рядом Дом культуры и бывшая колхозная контора после реставрации выглядели эффектно. Сиял новизной огромный баннер с изображением незабвенного Кан Де Хана, Дмитрия Хасеновича – так его еще звали в народе.

Наступает торжественная минута, звучит государственный Гимн Республики Казахстан. Ведущие Марианна Негара и Оксана Кан открывают мероприятие, рассказывая о выдающейся судьбе своего земляка, оставившего неизгладимый след в истории и жизни села. Почетная миссия открыть бюст предоставлена первоцелиннику, орденоносному ветерану труда, многолетнему соратнику и другу Кан Де Хана Владиславу Марьяновичу Куреку. Вот он бережно откидывает белое покрывало и взору предстает изваяние Дмитрия Хасеновича – еще молодого. Скульпторы взяли за основу фото, на котором ему не было и тридцати лет. Бурные аплодисменты! Надпись на бюсте гласит: «Человеку благородной души и добрых дел от благодарных потомков». Ниже значится – Герой Социалистического Труда. К подножию бюста возлагаются пышные букеты цветов, их много – от родственников, бывших коллег, друзей.

Площадь запружена, солнечный безветренный полдень, общее настроение прекрасное. Выступает Людмила Ивановна Липская, с волнением и одухотворением:

– Вся моя жизнь прошла рядом с этим великим человеком, который был моим руководителем. К тому же мы были соседями. Дмитрий Хасенович пришел к нам в 1944 году. Он был десятой «колхозной головой», так тогда называли председателей, а до него предшественники так и не смогли по-настоящему наладить дело, колхоз слыл в числе самых отсталых и безнадежных в районе. И можно только представить, каких трудов, усилий и здоровья требовалось для того, чтобы сдвинуть это дело с мертвой точки. Первая его советская пятилетка была поистине титанически трудной, но героической, потому что через несколько лет уже наметились надежные проблески улучшения, когда-то, казалось бы, безнадежного положения. Первой трудовой победой было, когда наш колхоз «18 лет Казахстана» получил первый миллион рублей прибыли. Потом уже хозяйство прослыло постоянным «колхозом-миллионером». Кстати, он был единственным в области, сохранившим этот статус, в отличие от других, ставших совхозами. Я могу еще о многом рассказать, но если кратко – Кан Де Хан стал для сельчан удивительным лидером, которому люди поверили, его называли вождем сельского пролетариата.

Вот так относились земляки к своему колхозному начальнику. При его руководстве жизнь сельчан стала зажиточной, была твердая уверенность в завтрашнем дне. При всем этом сам Кан Де Хан отличался поразительной скромностью, не позволял себе никаких излишеств. Об этом говорит один красноречивый случай. В 1957 году он должен был поехать в Москву на вручение Золотой Звезды Героя Социалистического Труда, но не смог – у него даже не было парадного костюма…

Вот так относились земляки к своему колхозному начальнику. При его руководстве жизнь сельчан стала зажиточной, была твердая уверенность в завтрашнем дне. При всем этом сам Кан Де Хан отличался поразительной скромностью, не позволял себе никаких излишеств. Об этом говорит один красноречивый случай. В 1957 году он должен был поехать в Москву на вручение Золотой Звезды Героя Социалистического Труда, но не смог – у него даже не было парадного костюма…

Много добрых искренних слов прозвучало в тот день в адрес этого выдающегося человека. Эмоции, волнения выступающих, что называется, зашкаливали. Казалось, что набор чувств, эпитетов, сравнений и оценок неиссякаем: гуманный, справедливый, честный, преданный, целеустремленный, образец человечности во всём, истинный интернационалист и т.д.

Сегодня в селе остается все меньше людей, шедших с ним по жизни, и потому речи отдельных выступающих воспринимались с особым вниманием, в них во всем величии – иначе и не скажешь – представала эта легендарная личность. Вспоминали, что после наступления пенсионного возраста руководство района и области попросили его работать дальше, он согласился. Но наступил момент, когда им было принято окончательное решение, о чем Дмитрий Хасенович объявил на общеколхозном собрании. И тогда прозвучала отчаянная фраза, которую все помнят и поныне: «Ну кто же после вас сможет работать Кан Де Ханом?»

Очень тепло и трогательно говорил о знаменитом председателе его преемник, экс-депутат Мажилиса Парламента РК Жаксыбай Дюсенбаев:

– Конечно, после такого блестящего руководителя мне было очень непросто управлять большим коллективом. Хозяйство многоотраслевое, люди разнохарактерные, требования начальства всегда строгие и не всегда разумные. Но как же мне помогала школа Кан Де Хана – быть стойким, принципиальным, справедливым. Он обладал уникальной дальновидностью. Об этом его качестве мне говорила и его дочь Ирина, талантливая журналистка: «Мой отец при всей своей сдержанности внутренне всегда был полон решимости обязательно осуществлять задуманное. Кое-кто считал его действия чудачеством, зачем, дескать, бежать впереди паровоза». При всех непростых производственных вопросах и проблемах председатель всегда думал и о культурном развитии. И старожилы села помнят те далекие советские времена, когда в их великолепном Доме культуры выступали московские знаменитости, такие как киноактриса Любовь Орлова, композитор Ян Френкель, писатель Анатолий Иванов. В колхозе перебывало множество делегаций не только из СССР, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Когда-то Новокубанка гремела на весь Союз. О ней и её председателе сняты киноленты, написаны книги, многочисленные газетные очерки. «Смычка города и села» – так говорили о нашем населенном пункте тогда. Хозяйство под руководством Кан Де Хана всегда было прибыльным. Потому Новокубанка преображалось быстрее других сел, подавая яркий пример социально-культурного развития. Сельский хор стал первым в области, получившим звание народного. Асфальтированные дороги, центральное водоснабжение, новостройки в виде уютных домов – многое пришло к новокубанцам раньше других в сельской округе. Люди жили зажиточно и с полной отдачей трудились на полях, фермах, других производствах, приумножая колхозную славу. И молодежь по окончании институтов стремилась вернуться к родным очагам.

Со светлой грустью и благоговением вспоминал Дмитрия Хасеновича колхозный ветеран, земледелец Жолдас Базарбаев. Он подчеркивал его прекрасный интернациональный склад души, для него каждый член сельхозартели, любой нации, прежде всего был человеком!

Слова благодарности незабвенному патриарху казахской земли бессмертной памяти о нем произносили секретарь Шортандинского раймаслихата Гульнур Садвокасова, колхозные ветераны, спонсоры Шота Джахуташвили, Фархат Амангельдыев, Юрий Шульц, Фархат Джазин, свои проникновенные стихи упоительно продекламировала педагог Лариса Бустлер.

От всего увиденного и услышанного в необычайном волнении пребывала Юлия, внучка Кан Де Хана, мама троих детей. Она выразила сердечную признательность всем за участие в этом прекрасном празднике. Юлия благодарила столичное этнообъединение корейцев, приславшее книгу московского историка-архивиста Дмитрия Шина «Советские корейцы. Герои социалистического труда». В издании приведён очерк американской журналистки Д. Смит «В целинном колхозе» и длинный список литературы отечественных авторов о славном руководителе.

Отдельным абзацем выделено жизненное кредо Кан Де Хана: «Ценность руководителя определяется не только его собственными возможностями, но и умением заражать своей энергией окружающих, той самой степенью активного доверия к людям, которая пробуждает их к самостоятельному действию. Работа председателя требует постоянного напряжения всех физических и духовных сил. Это сложная и трудная работа. И вот возможность жить в полном напряжении всех сил – эта та жизнь, которая мне по душе. Иначе я бы не хотел жить, да, наверное, и не мог бы».

Да, вся история села свидетельствует, что иной жизни, а прожил Кан Де Хан 96 лет, он и не хотел! Книга займет почетное место в школьном музее Кан Де Хана. Итого в селе три объекта с его именем: бюст, музей и улица его имени.

В заключение был дан яркий концерт сельской самодеятельности с песнями, танцами, декламациями. Первым номером была объявлена любимая песня Дмитрия Хасеновича «Я люблю тебя, жизнь!»

Наталья ЛИГАЙ,

Нур-Султан

Инициатором прекрасной идеи был местный Совет ветеранов, возглавляемый коренным старожилом села, энергичной и неутомимой Людмилой Ивановной Липской. Она говорила, что увековечить в граните этого прекрасного человека было её давней мечтой, к воплощению которой приложено много сил.

Инициатором прекрасной идеи был местный Совет ветеранов, возглавляемый коренным старожилом села, энергичной и неутомимой Людмилой Ивановной Липской. Она говорила, что увековечить в граните этого прекрасного человека было её давней мечтой, к воплощению которой приложено много сил. Вот так относились земляки к своему колхозному начальнику. При его руководстве жизнь сельчан стала зажиточной, была твердая уверенность в завтрашнем дне. При всем этом сам Кан Де Хан отличался поразительной скромностью, не позволял себе никаких излишеств. Об этом говорит один красноречивый случай. В 1957 году он должен был поехать в Москву на вручение Золотой Звезды Героя Социалистического Труда, но не смог – у него даже не было парадного костюма…

Вот так относились земляки к своему колхозному начальнику. При его руководстве жизнь сельчан стала зажиточной, была твердая уверенность в завтрашнем дне. При всем этом сам Кан Де Хан отличался поразительной скромностью, не позволял себе никаких излишеств. Об этом говорит один красноречивый случай. В 1957 году он должен был поехать в Москву на вручение Золотой Звезды Героя Социалистического Труда, но не смог – у него даже не было парадного костюма…

Хлебная Акмолинщина, благословенное село Новокубанка. В той советской эпохе её слава разлетелась, без преувеличения, по всему миру. До сих пор старожилы помнят гостей из экзотических стран, например, Индонезии и даже африканского Мозамбика. На сцене сельского Дворца культуры выступали артисты Большого театра. Народ воочию видел знаменитую киноактрису Любовь Орлову, композитора Яна Френкеля. И это в казахстанской глубинке — чудеса! В Акмолинской, позднее Целиноградской области колхоз им. 18-летия Казахстана слыл миллионером, он был гордостью Казахской ССР, дипломантом ВДНХ. Здесь был построен тот самый вожделенный коммунизм, в лучшем смысле этого слова. Потому и не убывала волна любопытных, любознательных, либо просто не веровавших в казахстанское чудо.

Хлебная Акмолинщина, благословенное село Новокубанка. В той советской эпохе её слава разлетелась, без преувеличения, по всему миру. До сих пор старожилы помнят гостей из экзотических стран, например, Индонезии и даже африканского Мозамбика. На сцене сельского Дворца культуры выступали артисты Большого театра. Народ воочию видел знаменитую киноактрису Любовь Орлову, композитора Яна Френкеля. И это в казахстанской глубинке — чудеса! В Акмолинской, позднее Целиноградской области колхоз им. 18-летия Казахстана слыл миллионером, он был гордостью Казахской ССР, дипломантом ВДНХ. Здесь был построен тот самый вожделенный коммунизм, в лучшем смысле этого слова. Потому и не убывала волна любопытных, любознательных, либо просто не веровавших в казахстанское чудо.