ХАН Маркс Николаевич - Профессор, председатель объединения РФ, Средней Азии и Восточной Европы консультативной комиссии Комитета мирного демократического объединения Кореи

ХАН, Маркс Николаевич

ХАН Маркс Николаевич (07.11.1926-31.12.2002).

Профессор, председатель объединения РФ, Средней Азии и Восточной Европы консультативной комиссии Комитета мирного демократического объединения Кореи.

Родился в Хабаровске. Родители переехали в Россию из Кореи в 1905 году вместе с двумя сыновьямии младшей дочерью.

Отец – Хан Юб Себ (1891 г.р.) был пятым ребенком в семье. Мать – Тен Анна (1893г.р.) умерла в ноябре 1937 г. после депортации в Казахстан.

В 1943 г, окончив среднюю школу в 17 лет был мобилизован в трудовую армию, направлен в Коми АССР, г.Ухту.

После окончания войны по специальному постановлению правительства был направлен на учебу на юридический факультет МГУ. После окончания МГУ в 1951 г. поступил в аспирантуру ИВ АН СССР, которую окончил в 1956 г. В том же году был зачислен на работу в ИВ (Институт Востока), где проработал до 1966 г.

В 1966 г. перешел на преподавательскую работу в высшую Комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, где проработал до 1993 г. Преподавал курс «Актуальные проблемы современных международных отношений».

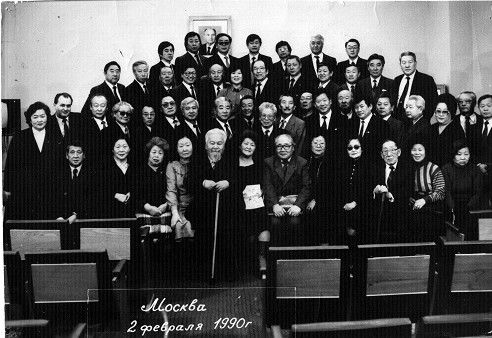

С 1988 г. принимал самое активное участие в корейском общественном движении. В 1989 г. был избран вице-президентом Московской ассоциации советских корейцев, а в 1990 г. – вице-президентом Всесоюзной ассоциации советских корейцев.

В 1994 г. назначен советником Ассоциации российских корейцев. В 1999 г. избран членом совета ООК.

С 1999 г. является председателем объединения консультативной комиссии Комитета мирного демократического объединения Кореи (РФ, стран Средней Азии и Восточной Европы).

В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1967 г. получил звание доцента. В 1993 г. получил звание профессора. Имеет множество опубликованных работ.

Умер - 31.12.2002. Похоронен на погосте на корейском кладбище в Щербинке Москва)

Попытки консолидации советских корейцев

Единство советских корейцев, возникшее под лозунгами коммунистической идеологии в реалиях общей действительности, с развалом Советского Союза стало рушиться. С каждым годом разбитые на осколки коре сарам в странах СНГ оказались вынужденными каждый по-своему встраиваться в мозаику новой общественно-политической и социально-культурной жизни суверенных государств, занятых в первую очередь нациестроительством. Как образно говорилось в первые постсоветские годы: государство (СССР) уехало, а люди остались. То есть, не титульные народы, оставшиеся жить, как и прежде, в своих домах и работать на прежних местах, оказались в иных условиях. Такая участь постигла все бывшие советские национальности. Поэтому часть русских из Центральной Азии предпочла уехать в Россию, а часть казахов вернулась в Казахстан из Узбекистана, большинство немцев возвратилось в Германию, по специально принятой государственной программе репатриации этнических немцев.

В отличие от других национальностей ситуация с корейцами выглядела иначе, так как ни Северная Корея, ни Южная Корея не имели программы репатриации соотечественников как Казахстан или Германия, две страны одной этнической родины не готовы принять потомков тех, кто около полутора столетий назад покинул Корею. Поэтому уже на пороге коллапса СССР и в первые годы после его распада, те корейцы, которые решили покинуть свои страны, переехали в Россию, на Украину, эмигрировала в дальнее зарубежье – в Европу или США.

Перестройка и последовавший за ней распад СССР радикальным образом изменили жизнь и сознание этнических меньшинств, породили взрыв этнического самосознания и консолидацию по принципу принадлежности к одной крови. Во всех областях и крупных городах, прежде всего в административных центрах и столицах бывших союзных республик стали учреждаться так называемые национальные культурные центры. По сути они являлись диаспорными ассоциациями. Первые организационные группы (комитеты) по созданию корейских культурных центров возникли почти одновременно в столицах и крупных городах Советского Союза, где проживали значительные по численности корейские диаспоры, прежде всего в Москве, Алма-Ате, Ташкенте, Фрунзе и т.д. Затем в Казахстане, России, Узбекистане, Украине возникли региональные (на уровне областей) и локальные (в городах и районах) организации, носившие общее для всех название – «корейский национальный культурный центр». Ориентир на культурную сферу, спущенный сверху советскими властями, был закономерен, да и сами диаспоры были озабочены первоначально именно возрождением забытого языка и своих традиций.

В процессах внутридиаспорной консолидации немаловажным фактором явилась неоднородность корейцев, проживавших в Советском Союзе и делившихся на условные три группы. Основу советских корейцев составляли коре сарам, или как иначе их теперь называют – «корёины». К ним относились потомки переселенцев преимущественно из провинции Хамген на русский Дальний Восток. Ко второй группе относились сахалинские корейцы, обманом или силой вывезенные из южной части Кореи в 1939-1945 гг. для принудительного труда на Южном Сахалине. После окончания Второй мировой войны на Карафуто (японское название Южного Сахалина) остались чуть менее 50 тысяч корейцев. Третья, самая малочисленная, отличалась хорошим или отличным владением корейским языком. Ее составляли бывшие граждане КНДР, оставшиеся в Советском Союзе. Наиболее значительная часть северокорейцев осталась в Москве после 20-го съезда КПСС, когда Н. Хрущев впервые подверг критике культ личности Сталина и отношения между Москвой и Пхеньяном ухудшились. Условно можно выделить из первой группы тех советских корейцев, которых Москва отправила в Северную Корею для оказания «братской помощи в государственном, партийном, экономическом и культурном строительстве КНДР».

До развала Советского Союза широко использовался термин «советские корейцы», который подразумевал всю совокупность корейцев в стране, однако и в те времена не все было гладко во взаимоотношениях вышеуказанных групп. К примеру, после освобождения южного Сахалина сотни корейцев из Казахстана и Узбекистана были отправлены для «советизации» бывшей японской колониальной территории, где они стали руководить сахалинскими корейцами. Материковые корейцы, или как их называли сахалинцы «кхынтанбянджя», возглавили колхозы, заводы, фабрики, школы, больницы и т.д. Они демонстрировали свое превосходство в социальном положении и в знании русского языка.

Понимание необходимости консолидации корейских организаций привела в Казахстане к созданию Республиканской ассоциации корейских культурных центров Казахстана (РАККЦК), официально зарегистрированной в мае 1990 года. Чуть позже подобное объединение корейских культурных центров в единые Ассоциации произошло в России, Узбекистане, Киргизии, Украине, Таджикистане и т.д.

Следующим шагом на пути объединения и консолидации стало создание Всесоюзной ассоциации советских корейцев (ВАСК) на Учредительном съезде, состоявшемся в марте 1990 г. в Москве. Однако с развалом СССР на 2-ом съезде ВАСК, состоявшемся в феврале 1992 г. в Алма-Ате, было принято новое название - Международная конфедерация корейских ассоциаций (МККА). Новая структура, не сумевшая выполнить поставленных задач, оказалась невостребованной среди корейцев СНГ прекратила вскоре свою деятельность, а весной 2008 года состоялась ее официальная юридическая ликвидация.

Имена корейских лидеров, стоявших у истоков ВАСК, сегодня уже уходят в забытье, поэтому есть резон вспомнить их поименно: инициатор первого всесоюзного съезда советских корейцев – чл.-корр. АН СССР Георгий Федорович Ким, зам. директора Института востоковедения АН СССР, д.и.н., профессор МГУ Михаил Николаевич Пак (первый президент ВАСКа), Хо Дин (первый вице-президент ВАСКа), Ким Ен Ун (председатель 1-го съезда BACK, президент МККА СНГ), Маркс Николаевич Хан, Герасим Андреевич Югай, Владимир Федорович Ли (вице-президенты ВАСКа), Юрий Сынгерович Хван (ответсекретарь ВАСКа), депутат Госдумы России трех созывов, президент обшефедеральной национально-культурной автономии российских корейцев Юрий Михайлович Тен, президент ООК Василий Иванович Цо, председатели республиканских корейских ассоциаций: Гурий Борисович Хан, Юрий Андреевич Цхай, (Казахстан); Петр Геронович Ким, Владимир Николаевич Шин (Узбекистан); Лидия Григорьевна Шек-Кылварт (Эстония), Алексей Семенович Шин (РСФСР, АКР); Алик Борисович Ким (Республика Беларусь), Виктор Михайлович Ким (Таджикистан), а также других корейских организаций: Геннадий Мунирович Ли (Россия, АСОК и Ассоциация «Бомминрен». В подготовке к проведению учредительного съезда ВАСК принимали участие также многие руководители и активисты корейского движения в регионах и крупных городах России. Стремление к этнической консолидации проявилось на уровне разных социальных групп, отличавшихся по возрастному, профессиональному и гендерному принципу. Возьмем пример Казахстана, который отражает в целом картину возникновения целой сети корейских общественных организаций: ассоциаций, объединений, центров. В Казахстане было официально зарегистрировано 35 корейских общественных организаций и 22 их филиала.

Старшие возрастные группы корейцев первыми решили объединиться в свои общества, которые везде в Казахстане, Узбекистане или России получили одинаковые названия – «Ноиндан» или «Кореноин». Первое общество пожилых корейцев «Кореноин» было образовано в апреле 1995 года, в него вошли свыше 200 членов; активисты «Коре ноин» проводили различные мероприятия, посвященные корейским праздникам, таким как Сольналь, Хансик, Чхусок, День освобождения Кореи. Так, «Кореноин» не могло принять всех желающих при Алматинском корейском национальном центре (АКНЦ), и в октябре 2003 г. состоялось учредительное собрание другого общества пожилых людей под названием «Ноиндан», объединившее первоначально более 100 человек. В отличие от пожилых людей, стремившихся объединиться по этническому признаку, молодежь надо было привлекать в консолидационные процессы. Лишь в конце 1990-х годов руководство Ассоциации корейцев обратило серьезное внимание на подготовку достойной смены будущих лидеров корейской диаспоры. В результате большой подготовительной работы в июне 1998 г. на I республиканском форуме корейской молодежи был создан Молодежный Центр Ассоциации корейцев Казахстана. Позже оно был переименован в Молодежное движение корейцев Казахстана, которое стало самостоятельным юридическим лицом.

Среди профессиональных корейских общественных организаций самой крупной и активной в деятельности стало Научно-техническое общество «Кахак», созданное в 1991 году. В своем составе оно имело более 500 членов, в том числе более 50 докторов наук и около 300 кандидатов наук.

К другим корейским общественным организациям по профессиональному признаку в Казахстане относились Ассоциация корееведов Казахстана, Ассоциация преподавателей корейского языка, гильдия творческих работников «Вондо». Возникли объединения по совместным интересам, к которым можно отнести множество корейских хоров, танцевальных ансамблей. Женщины-кореянки также стали объединяться в свои женские клубы для совместного времяпрепровождения и участия в других мероприятиях корейской общественности.

Под влиянием и при поддержке южнокорейских правительственных организаций и фондов в Казахстане, так же как и в других странах СНГ, где проживало численно значимое корейское население, возникли общественные объединения потомков борцов за независимость Кореи, фонды имени национальных героев («Фонд Хон Бом До» в Кзыл-Орде), видных деятелей корейской культуры (Общество писателя Чо Мён Хи в Ташкенте), секции Консультативного совета по мирному и демократическому объединению Кореи. Следует отметить, что в перестроечные годы среди сахалинских корейцев началось движение за репатриацию в Южную Корею. Эта программная установка в деятельности корейских общественных организаций на Сахалине существенным образом отличалась своей политической подоплекой от «культурно-просветительских » целей и задач материковых советских корейцев.

Массовое корейское национальное движение стало возможным в результате новых подходов в национально-культурной политике периода, вошедшего в историю под лозунгом «Перестройка, гласность и демократизация». Однако на начальном этапе оно было серьёзно ограничено регламентом и контролем партийно-государственных органов. Для начального этапа движения было особо характерно наличие множества корейских организаций, имевших, как правило, идентичные программные цели и задачи. Основные программные цели и задачи корейских организаций носили культурную направленность: возрождение национальной культуры, родного языка, обычаев и традиций. У истоков формирования и первоначального развития корейского движения стояли в основном представители научной интеллигенции, сыгравшие важную положительную роль в организации корейских культурных центров, определении форм, методов и содержания деятельности, налаживании связей с государственными и общественными учреждениями Республики Корея и КНДР. Однако консолидационными процессами были охвачены лишь узкие слои корейского населения, так как основная масса корейцев, как и все остальные советские люди, оказалась вынужденной добывать себе хлеб насущный. Постсоветские страны пошли по разным путям развития и начались так называемые дивергентные процессы, когда единая этническая группа «советских корейцев», называвшая себя «коре сарам», стала делиться на казахстанских, киргизских, российских, узбекских и т.д. корейцев. Вот об этих процессах расхождения по разным путям развития будет следующий очерк.

д.и.н. Герман КИМ, профессор кафедры истории

университета Конгук (Сеул),

директор центра корееведения КазНУ им. аль-Фараби